|

||

|

||

IMPASSE DU DOYENNÉ.

À partir de 1834, commence dans la vie de Gérard une période particulièrement complexe et porteuse d’événements qui nourriront certains fantasmes à venir. Désormais émancipé de son père, héritier d’une petite fortune, Gérard va pouvoir vivre selon ses rêves : c’est le temps du premier voyage, en Italie, de la bohème du Doyenné, de la passion pour l’actrice Jenny Colon, de l’aventure éditoriale du Monde dramatique, et du choix définitif du nom de Nerval.

Le 12 juillet 1834 la succession de son grand-père Laurent liquidée, Gérard se trouve héritier de la somme de 27 682 fr. en rentes sur l’État et a quitté le foyer paternel. Le 27 janvier, pour l’inventaire après décès, il a encore pour adresse 72 rue Saint-Martin, mais en juillet, pour la succession, son adresse est 6 rue du Paon près de l’École de médecine qu'il n’a en fait fréquenté qu’un seul trimestre, en 1832. Adresse très provisoire, puisque fin 1834 ou début 1835, Gérard informe son ami Papion Du Château qu’il faut lui écrire désormais impasse du Doyenné : « Pour mon adresse, elle est : impasse du Doyenné n° 3 mais je n’y suis jamais. C’est-à-dire que rien n’y est arrangé j’y perche sur un matelas en attendant mieux […] Quant à la rue Saint-Martin vous savez que depuis longtemps je n’y reste plus. »

« ARCADES AMBO »

Vestige du vieux Paris, le quartier du Doyenné se situait, jusqu'au milieu du XIXe siècle, au coeur du Louvre, sur la place du Carrousel. Balzac n'y voyait dans La Cousine Bette qu'un îlot sinistre et insalubre, Nerval, lui, vécut dans ces lieux que fréquenta Scarron deux de ses plus belles années de jeunesse.

Trois témoignages, celui d’Arsène Houssaye, celui de Théophile Gautier, et celui de Nerval lui-même montrent à quel point cet étrange logement dans un quartier promis à la démolition fut enchanteur :

Gautier :

Nous habitions alors impasse du Doyenné. Camille Rogier avait un appartement assez vaste, dans une vieille maison tout près d’une église en ruine, dont un reste de voûte faisait un assez bel effet au clair de lune, et dont les fenêtres donnaient sur des terrains vagues encombrés de pierres de taille entre lesquelles verdissaient les orties, et que la galerie du Louvre baignait de son ombre froide. Arsène Houssaye et Gérard demeuraient avec Camille et faisaient ménage commun. Nous occupions tout seul, dans la même rue, un petit logement où nous ne rentrions guère que la nuit, car nous passions les journées avec les camarades dans le grand salon de Rogier, vaste pièce aux boiseries tarabiscotées et ornées de rocaille, aux glaces d’un cristal louche surmontées d’impostes, aux étroites fenêtres vitrées de petits carreaux à la mode de l’autre siècle. Comme une ombre des marquises d’autrefois, errait dans ce logis fantastique, avec un œil de poudre sur ses blonds cheveux et une rose pompon à la main, cette jolie et délicate Cydalise, pastel sans cadre que devait effacer, au sortir du bal, un aigre souffle de bise. Ce fut dans cet appartement qu’eut lieu cette fête où, selon le conseil de Gérard, les rafraîchissements furent remplacés par des fresques barbouillées sur les vieilles boiseries grises, au grand effroi du propriétaire, qui considérait les peintures comme des taches. Corot, Adolphe Leleux, Célestin Nanteuil, Camille Rogier, Lorentz, Chassériau, alors bien jeunes, exercèrent leurs brosses et improvisèrent des fantaisies charmantes.

Houssaye :

Voici comment nous vécûmes ensemble : Camille Rogier, Gérard de Nerval, Théo et moi. Théo loua, rue du Doyenné, au voisinage de Camille Rogier, un petit pied-à-terre pour recevoir ses amis et ses amies, car outre que la barrière des Bonshommes nous semblait au bout du monde, la vie y était trop familiale pour un homme qui a des amitiés bruyantes et qui lâche la bride à ses passions. Ce pied-à-terre n’était pas ruineux : deux cent cinquante francs par an. Théo n’y répandit pas un luxe asiatique, il n’y mit que ce qu’il faut pour dormir et rêver.

Le luxe était en face, dans les célèbres appartements de Camille Rogier, qui était déjà un artiste reconnu et qui avait convié quelques peintres de ses amis à couvrir de chefs-d’œuvre les panneaux blancs encadrés d’or du salon. Ce salon est devenu légendaire puisqu’il fut le rendez-vous de la première bohème littéraire.

Gérard, qui voulait mener une vie fastueuse, en fils de bonne famille, avait pris un coin de l’appartement de Rogier en promettant d’y apporter des merveilles ; c’était un sous-locataire bien facile à vivre, puisqu’il ne couchait jamais chez lui. On ne le voyait çà et là que dans les belles heures de la journée ; le soir il courait les théâtres, la nuit il vivait en noctambule et en illuminé dans la fièvre de l’inspiration. Il finissait de guerre lasse par s’endormir où il se trouvait, tantôt comme le beau Phébus, tantôt comme le poète Régnier [...]

Dans le grand salon, il y avait de la place pour tout le monde. L’un écrivait au coin du feu, l’autre rimait dans un hamac ; Théo, tout en caressant les chats, calligraphiait d’admirables chapitres, couché sur le ventre ; Gérard toujours insaisissable allait et venait avec la vague inquiétude des chercheurs qui ne trouvent pas […]

Au milieu de Paris, nous jouissions du silence, — le silence, un bien que ne connaissent pas les sots, — le silence, une des voix de l’infini. Nous entendions, le matin, le chant du coq, parce que la portière avait une basse-cour : chèvres, poules pigeons, tout cela vivant sur l’herbe du Louvre ; nous entendions aussi le chant des oiseaux, parce que la femme du commissaire de police avait des oiseaux sur sa fenêtre. Ce qui prouvait qu’elle n’avait pas de piano. « C’est toujours cela », disait Théo.

Lorsqu’en 1852 Houssaye lui demande de rappeler ses souvenirs de poète pour L’Artiste, c’est d’abord la nostalgie de ce lieu à la fois somptueux et précaire qui correspondait si bien à sa nature poétique et rêveuse, qui s'exprime :

C’était dans notre logement commun de la rue du Doyenné, que nous nous étions reconnus frères — Arcades ambo —, bien près de l’endroit où exista l’ancien hôtel de Rambouillet.

Le vieux salon du doyen, restauré par les soins de tant de peintres, nos amis, qui sont depuis devenus célèbres, retentissait de nos rimes galantes, traversées souvent par les rires joyeux ou les folles chansons des Cydalises. Le bon Rogier souriait dans sa barbe, du haut d’une échelle, où il peignait sur un des quatre dessus de glace un Neptune, — qui lui ressemblait ! Puis, les deux battants d’une porte s’ouvraient avec fracas : c’était Théophile. Il cassait, en s’asseyant, un vieux fauteuil Louis XIII. On s’empressait de lui offrir un escabeau gothique, et il lisait, à son tour, ses premiers vers, — pendant que Cydalise Ire, ou Lorry, ou Victorine, se balançaient nonchalamment dans le hamac de Sarah la blonde, tendu à travers l’immense salon.

Quelqu’un de nous se levait parfois, et rêvait à des vers nouveaux en contemplant, des fenêtres, les façades sculptées de la galerie du Musée, égayées de ce côté par les arbres du manège.

Vous l’avez bien dit :

- Théo, te souviens-tu de ces vertes saisons

- Qui s’effeuillaient si vite en ces vieilles maisons,

- Dont le front s’abritait sous une aile du Louvre ?

(La Bohême galante, L’Artiste, 1re livraison, 1er juillet 1852)

C’est là aussi que naquit son projet littéraire le plus cher, qui devait satisfaire à la fois sa rêverie mystique et son amour pour Jenny Colon. Nerval se souvient de cette soirée mémorable où, tandis qu'il ne songeait qu'à son rendez-vous du lendemain avec Meyerbeer, une femme en pleurs lui fit ses confidences au clair de lune, près du manège royal (voir le plan détaillé) :

Une femme, que vous vous rappelez sans doute, pleurait à chaudes larmes dans un coin du salon, et ne voulait, pas plus que moi, se résoudre à danser. Cette belle éplorée ne pouvait parvenir à cacher ses peines. Tout à coup, elle me prit le bras et me dit : « Ramenez-moi, je ne puis rester ici. »

Je sortis en lui donnant le bras. Il n’y avait pas de voiture sur la place. Je lui conseillai de se calmer et de sécher ses yeux, puis de rentrer ensuite dans le bal : elle consentit seulement à se promener sur la petite place. Je savais ouvrir une certaine porte en planches qui donnait sur le manège, et nous causâmes longtemps au clair de lune, sous les tilleuls. Elle me raconta longuement tous ses désespoirs.

(La Bohême galante, L’Artiste, 2e livraison, 15 juillet 1852)

JENNY COLON

C’est sans doute en 1833 qu’il faut situer le début de la passion, d’abord muette et purement contemplative, de Gérard pour l’actrice Jenny Colon. Née en novembre 1808, Jenny a commencé très jeune une carrière de comédienne dans de petits rôles sur la scène de l’Opéra-Comique. Dès 1832, au théâtre des Variétés où elle a fait ses débuts comme actrice en 1828, elle tente de mettre en valeur sa jolie voix. Jules Janin, qui reconnaît avoir « peu de sympathie pour elle » note avec aigreur dans sa chronique du Journal des Débats du 29 juillet 1832 :

C’est une personne agréable, rubiconde, d’une beauté un peu commune, d’une grande fraîcheur de voix et de visage, affectant beaucoup trop la gaîté et les airs légers. Le parterre des Variétés, qui est connaisseur, s’extasie sur la belle voix de Mlle Jenny Colon, il l’applaudit à outrance.

Il se montre plus dur encore le 3 décembre 1833 à propos d’un vaudeville intitulé Prima donna :

À propos de prima donna, le théâtre des Variétés a la sienne, Mlle Jenny Colon, ni plus ni moins. Jusqu’à présent, celle-ci est infatigable et incorrigible. À toute force elle veut chanter. Elle chante partout et toujours, et à tout propos. Elle se trouve en présence d’Odry, ce grand nigaud, et, au lieu de rire, elle chante. On la met face à face avec Vernet, le grand comédien, et au lieu de se laisser électriser par le jeu de Vernet, et de jouer quelque peu la comédie, elle vous ouvre une grande petite bouche, et elle chante […] au milieu de la plus grosse joie, Mlle Jenny Colon avance à petits pas, l’œil baissé, le maintien décent, et elle chante ! Elle chante tout ce qu’on veut pourvu qu’il y ait beaucoup de triples croches.

Dans le Journal des Débats du 6 novembre 1835, à propos de La Femme qui se venge, vaudeville en un acte d’Ennery au théâtre des Variétés, on lit sous la plume de Janin ces lignes qui pourraient bien désigner Nerval :

Un petit critique blond que j’ai envoyé à ma place au théâtre des Variétés […] me raconte à l’instant même qu’il a été charmé de la Femme qui se venge […] Il dit que ce petit vaudeville est plein d’intérêt, et qu’il s’y est beaucoup amusé, et qu’il ira l’entendre une seconde fois, et qu’il vous engage à l’aller voir, et qu’il n’a jamais entendu une voix plus belle que la voix de Mlle Jenny Colon, et qu’il n’a jamais entendu mieux chanter, et qu’il n’a jamais vu de femme qui eût la taille plus mince et les cheveux moins blonds. L’innocent ! Et moi, le critique noir, je vous raconte naïvement ce que m’a raconté mon critique blond.

Le Ménestrel, beaucoup plus favorable à l’actrice, note pourtant également à plusieurs reprises les empiètements du théâtre des Variétés sur le répertoire lyrique qui devrait revenir de droit à l’Opéra-Comique de la place de la Bourse : « Pourquoi donc aussi l’Opéra-Comique laisse-t-il mademoiselle Jenny Colon empiéter sur le répertoire courant, jeter à la tête de son public des cavatines et des boléros qui ne devraient se débiter que place de la Bourse. » (article du 3 mai 1834) Le 10 janvier 1835, Le Ménestrel note encore :

On sait que le théâtre des Variétés empiète un peu depuis quelque temps sur les attributions musicales de l’Opéra-Comique. C’est à M. Charles Tolbecque, chef d’orchestre de ce théâtre, qu’on doit en grande partie des airs qui se chantent dans le répertoire nouveau de cette scène secondaire, et que la jolie voix de mademoiselle Jenny Colon sait faire ressortir avec tant d’éclat. Une des dernières pièces des Variétés, Naissance et Mariage, renferme quelques morceaux d’ensemble qui ne dépareraient pas la partition d’un théâtre lyrique.

C’est suggérer que Jenny serait mieux à sa place à l’Opéra-Comique, engagement que le journal peut annoncer deux mois plus tard, le 14 mars :

Encore quelques semaines, et nous aurons Chollet et Mlle Prévo[s]t à l’Opéra-Comique. On parle aussi d’une nouvelle recrue non moins piquante pour l’année prochaine : la petite Damoreau des Panoramas, Jenny Colon nous est promise pour 1836.

En effet, le 26 avril 1836, Le Ménestrel annonce :

Mlle Jenny Colon, qui se dispose à paraître devant le public de l’Opéra-Comique, vient d’obtenir une brillante représentation au théâtre des Variétés. C’est dans le rôle de la Comtesse d’Egmont, une des plus jolies pièces de M. Ancelot, que cette gracieuse actrice a fait ses adieux à la scène secondaire des Panoramas ; et elle les a faits de manière à laisser de longs regrets à ce théâtre.

Le 7 mai 1836, l’hebdomadaire, consacre un article très élogieux aux débuts à l’Opéra-Comique de Jenny Colon dans Sarah-la-Folle, opéra-comique en deux actes de Grisar et Mélesville inspiré de Walter Scott :

Aujourd’hui, Mlle Jenny Colon est à sa véritable place. Viennent maintenant des rôles adaptés à son jeu si naïf et si spirituel, de la musique proportionnée à ses ressources vocales, et l’Opéra-Comique aura fait une acquisition inappréciable, qui ne pourra qu’accroître sa vogue et consolider sa prospérité.

Les contemporains de Gérard sont trop nombreux à évoquer l’amour qu’il éprouva pour l’actrice pour douter de sa réalité. Encore faut-il, dans le cas de Gérard, s’entendre sur le sens du mot amour en se référant à ce qu’il en a dit lui-même, au chapitre 1 de Sylvie notamment : « Amour, hélas ! des formes vagues, des teintes roses et bleues, des fantômes métaphysiques ! Vue de près, la femme réelle révoltait notre ingénuité ; il fallait qu’elle apparût reine ou déesse, et surtout n’en pas approcher. » L’actrice a donc donné juste ce qu’il fallait de corps et de substance à une représentation féminine rêvée, qui devait pour séduire offrir la grâce, le type de beauté « biondo e grassoto » et la « voix délicieuse », dans la distance imposée par la scène théâtrale. Comme le narrateur auprès d’Aurélie au chapitre XIII de Sylvie, Gérard a rêvé d’être le chevalier servant de Jenny Colon et de la conquérir, mais « en qualité de seigneur poète », en lui offrant des rôles qui assureraient idéalement à la fois sa propre réussite d’auteur, et celle de l’actrice qui les incarnerait.

Ce rêve, Gérard put croire un moment le voir se réaliser avec sa Reine de Saba, qui apparemment faisait sourire autour de lui :

- D’où vous vient, ô Gérard, cet air académique ?

- Est-ce que les beaux yeux de l’Opéra-Comique

- S’allumerait ailleurs ? La reine du Sabbat,

- Qui, depuis deux hivers, dans vos bras se débat,

- Vous échapperait-elle ainsi qu’une chimère ?

- Et Gérard répondait : « Que la femme est amère ! »

La réponse à la question posée par Houssaye est donnée dans La Bohême galante IV. Revenant sur l’une de ces « fêtes costumées » du Doyenné, il explique sa double préoccupation du moment : le personnage mythique de Balkis, dont il rêve de faire un rôle pour le théâtre, et son incarnation du moment :

Qu’elle [Balkis] était belle ! non pas plus belle cependant qu’une autre reine du matin, dont l’image tourmentait mes journées.

Cette dernière réalisait vivante mon rêve idéal et divin. Elle avait, comme l’immortelle Balkis, le don communiqué par la huppe miraculeuse. Les oiseaux se taisaient en entendant ses chants, — et l’auraient certainement suivie à travers les airs.

La question était de la faire débuter à l’Opéra. Le triomphe de Meyerbeer devenait le garant d’un nouveau succès. J’osai en entreprendre le poëme. J’aurais réuni ainsi dans un trait de flamme les deux moitiés de mon double amour. — C’est pourquoi, mon ami, vous m’avez vu si préoccupé dans une de ces nuits splendides où notre Louvre était en fête. — Un mot de Dumas m’avait averti que Meyerbeer nous attendait à sept heures du matin.

Sachant que, comme l’annonce Le Ménestrel, Jenny Colon est « promise » pour l’Opéra-Comique l’année suivante, Gérard a sans doute voulu offrir à l’actrice son premier rôle sur cette scène, et pour cela il a songé à s’adjoindre la collaboration de deux noms prestigieux, Alexandre Dumas et Meyerbeer. Ce n’est que dans les Petits Châteaux de Bohême que Nerval livre le malheureux dénouement du projet :

J’avais écrit avec tout le feu de la jeunesse un scénario fort compliqué, qui parut faire plaisir à Meyerbeer. J’emportai avec effusion l’espérance qu’il me donnait, seulement un autre opéra, les Frères Corses, lui était déjà destiné par Dumas, et le mien n’avait qu’un avenir assez lointain. J’en avais écrit un acte, lorsque j’apprends, tout d’un coup, que le traité fait entre le grand poëte et le grand compositeur se trouve rompu, je ne sais pourquoi. — Dumas partait pour son voyage de la Méditerranée, Meyerbeer avait déjà repris la route de l’Allemagne. La pauvre Reine de Saba, abandonnée de tous, est devenue depuis un simple conte oriental qui fait partie des Nuits du Rhamazan.

L’aventure sentimentale avec l’artiste ne fut donc pas ce qu’avait rêvé Gérard. Ce que nous pouvons lire en filigrane à travers les feuillets manuscrits autographes des « Lettres d’amour », destinées ou non à être envoyées, est une histoire navrante : la plus belle période fut sans doute celle où, demeuré secret, cet amour pouvait se rêver. Quand il apparut au grand jour, il fut vite l’objet de rumeurs plus ou moins amusées de la part de l’entourage, et d’incompréhension de la part de son objet. Nerval a très lucidement mesuré les conséquences de cette passion sur sa propre carrière :

Souvenez-vous, oublieuse personne, que vous m’avez accordé la permission de vous voir une heure aujourd’hui. Je vous envoie mon médaillon en bronze, pour fixer encore mieux votre souvenir. Il date déjà, comme vous pouvez voir, de l’an 1831, où il eut les honneurs du Musée. Ah ! j’ai été l’une de nos célébrités parisiennes et je remonterais encore aujourd’hui à cette place que j’ai négligée pour vous, si vous me donniez lieu de chercher à vous rendre fière de moi. Vous vous plaignez de quelques heures que je vous ai fait perdre, mais mon amour m’a fait perdre des années […]

Sur le plan affectif, la rupture avec Jenny Colon, dont le motif précis nous est inconnu, fut une blessure profonde que Nerval ressentit comme une faute de sa part et vint, aux jours de troubles psychiques, alimenter et multiplier le sentiment de culpabilité lié aux origines.

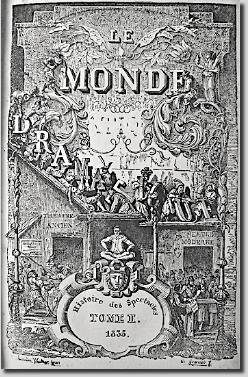

LE MONDE DRAMATIQUE

Une autre aventure artistique, éditoriale celle-là, menée dans le même temps, allait, elle aussi, aboutir à un échec. Le 9 mai 1835 paraissait le premier numéro d’une revue hebdomadaire, Le Monde dramatique, fondée par Gérard et Anatole Bouchardy avec plus d’ambition artistique que de compétence administrative. Comme son frontispice gravé par Célestin Nanteuil, l’Introduction de la revue due à Frédéric Soulié annonce un programme tout à fait nouveau : « […] ce ne sera pas aux choses communes, aux œuvres qui sont dans les mains de tout le monde que nous emprunterons nos études, nos citations, nous osons le dire, nos révélations ; ce sera aux choses oubliées, aux œuvres inconnues. » L’aventure éditoriale n’eut qu’une brève existence : le 28 mai 1836, la revue annonce « qu’à dater d’aujourd’hui, la direction du Monde dramatique passe dans d’autres mains. » Reste à subir, outre la profonde désillusion, les lourdes conséquences des dettes et des procédures interminables avec les créanciers.

LE CHOIX DU NOM DE NERVAL.

La succession en 1834 de son grand-père maternel Pierre Charles Laurent fait de Gérard le propriétaire d’une parcelle du Clos Nerval à Mortefontaine. Lorsqu’en 1836, son oncle Alexandre Labrunie juge bon d’y faire transférer les restes de son épouse Eugénie et de sa belle-mère Marguerite Victoire Boucher (la tante et la grand-mère de Gérard), le Clos Nerval, dont Gérard se souvient d’avoir vu son grand-oncle Antoine Boucher la cultiver, devient un véritable sanctuaire familial. C’est du nom de la terre ancestrale qu’il signe pour la première fois en mars 1836 l’exemplaire prospectus déposé du Carrousel, revue censée renflouer la faillite du Monde dramatique. En 1841, dans sa Généalogie, Nerval fera de la terre de Nerval, ou Nerva, un « fief » ressortissant du domaine suzerain de Mortefontaine, dont le propriétaire est « Joseph Bonaparte », seigneur de Mortefontaine. En 1853, Nerval rêve toujours du Clos Nerval de Mortefontaine qu’il souhaiterait reconstituer tel qu’il était au temps d’ « Olivier Bega », alias son ancêtre Pierre Olivier : « J'ai écrit à Mme Alexandre Labrunie (sa tante par alliance) pour les arrangements relatifs à notre terre... Je la paierais en annuités ou autrement, quand je saurai le prix actuel de la terre dans le pays. Nos fermiers ont deux autres lots revendus par mes autres cousins, et en s'entendant avec eux, on referait en partie l'ancienne propriété de mon grand-oncle Olivier Béga » écrit-il à son père le 22 octobre 1853.

LA FIN DU DOYENNÉ

Le vieux quartier du Doyenné était promis à la démolition, chacun le savait en 1835 dans le grand salon lambrissé du Doyen. Pourtant, c’est d’abord la dispersion de ses occupants qui mit fin au compagnonnage : Camille Rogier partit pour l’Orient, Gautier partit s‘installer rue de Navarin, sur les pentes de Montmartre, Houssaye s’en alla vivre rive gauche, place de l’Odéon, où il se lia avec Sainte-Beuve, qui habitait rue du Montparnasse, et Jules Sandeau. Gérard ? Il « se contenta de l’hôtel garni », écrit Houssaye. Et lorsqu’en 1852 la pioche des démolisseurs anéantit définitivement le Doyenné, Nerval fut le seul à chercher dans les débris la trace du bonheur perdu :

Mais je viens de faire vibrer la corde sombre : notre palais est rasé. J’en ai foulé les débris l’automne passé. Les ruines mêmes de la chapelle, qui se découpaient si gracieusement sur le vert des arbres, et dont le dôme s’était écroulé un jour, au dix-septième siècle, sur onze malheureux chanoines réunis pour dire un office, n’ont pas été respectées […]

Vers cette époque, je me suis trouvé, un jour encore, assez riche pour enlever aux démolisseurs et racheter en deux lots les boiseries du salon, peintes par nos amis. J’ai les deux dessus de porte de Nanteuil, le Watteau de Vattier, signé ; les deux panneaux longs de Corot, représentant deux Paysages de Provence, le Moine rouge, de Châtillon, lisant la Bible sur la hanche cambrée d’une femme nue, qui dort ; les Bacchantes, de Chassériau, qui tiennent des tigres en laisse comme des chiens ; les deux trumeaux de Rogier, où la Cydalise, en costume Régence, — en robe de taffetas feuille morte, — triste présage, — sourit, de ses yeux chinois, en respirant une rose, en face du portrait en pied de Théophile, vêtu à l’espagnole […]

(Petits Châteaux de Bohême, Premier château)

"une église en ruine, dont un reste de voûte faisait un assez bel effet au clair de lune, et dont les fenêtres donnaient sur des terrains vagues encombrés de pierres de taille entre lesquelles verdissaient les orties, et que la galerie du Louvre baignait de son ombre froide."

Vignette placée en tête du chapitre VI, intitulé: "La Bohème romantique" des Confessions d'Arsène Houssaye, représentant le salon du Doyenné.

Vignette placée à la fin du chapitre VI, intitulé: "La Bohème romantique" des Confessions d'Arsène Houssaye, figurant en médaillons les portraits de quatre représentants de la bohème romantique, Charles Lassailly, Édouard Ourliac, Petrus Borel et Camille Rogier.

Autoportrait et portrait de Cydalise par Gautier

En 1835, Camille Rogier illustrait assez platement les Contes de Boccace

"Je savais ouvrir une certaine porte en planches qui donnait sur le manège, et nous causâmes longtemps au clair de lune, sous les tilleuls." Les lieux où se déroule la scène de la "femme en pleurs" sont bien repérables sur ce plan du Doyenné de 1836 (cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Jenny Colon dans le rôle de Sarah-la-folle, gravure publiée dans Le Monde dramatique en même temps qu'un article sur l'actrice

Nerval composa en hommage à Cydalise le poème: "Où sont nos amoureuses". C'est la figure des Cydalises et ce poème que Gustave Doré choisit de faire figurer sur la gravure représentant la mort de Nerval rue de la Vieille-Lanterne.

Frontispice du Monde dramatique, t. I, 1835, illustrée par Célestin Nanteuil (pour voir le détail du programme iconographique, cliquer sur l'image)

Prospectus et spécimen du Monde dramatique, 1835

La première gravure hors texte du Monde dramatique est signée Camille Rogier. Elle illustre un spectacle du Théâtre Olympique intitulé La Traite des Noirs.

Gravure hors texte du Monde dramatique pour illustrer un article sur Le Chariot d'enfant. Nerval s'est intéressé au drame indien de Soudraka bien avant d'en faire une adaptation en collaboration avec Joseph Méry en 1850.

Frontispice du t. II du Monde dramatique, 1835

Le 9 octobre 1852, le journal L'Illustration publie une gravure montrant l'état des travaux de démolition de la place du Carrousel

Daguerréotype montrant ces mêmes travaux. Vue prise depuis la Cour carrée. Au fond, le palais des Tuileries

Le Carrousel, prospectus portant la première signature de Gérard de Nerval