LE VALOIS DE GÉRARD DE NERVAL

LE TEMPS DES RETOURS EN VALOIS

1853, SYLVIE. SOUVENIRS DU VALOIS

Le 15 août 1853, la Revue des Deux Mondes publiait la nouvelle la plus fluide et lumineuse de l'oeuvre de Nerval, Sylvie. Souvenirs du Valois. Pourtant, elle fut conçue dans un moment de dépression mélancolique particulièrement intense, qui devait aboutir dès la fin de l'été 1853 à un nouvel internement. C'est dire que revenir à Loisy et Mortefontaine, par la mémoire cette fois, a constitué sur le plan psychique pour Nerval une épreuve nécessaire, mais traumatisante. L'itinéraire géographique du souvenir sera globalement le même que celui des Faux Saulniers en 1850, mais l'investissement personnel est infiniment plus intense car si Les Faux Saulniers se donnaient l'alibi d'une enquête historique sur Angélique de Longueval, Sylvie, plus proche des affects, du secret, de ce qui ne se peut dire, aura pour alibi la quête des amours perdues, autant dire la recherche du temps perdu.

Le récit se présente en effet comme une série de réminiscences, renvoyant le narrateur de son présent de jeune adulte parisien vers son enfance, puis son adolescence en Valois. L'espace géographiquement assez restreint des environs de Mortefontaine (dont le nom est occulté dans le récit) va fonctionner comme un palimpseste, révélant plusieurs strates de la vie du narrateur dans ces mêmes lieux, à la manière de ces atlas de géographie qui présentent page après page la même carte, animée d'une réalité historique différente au fil de l'Histoire.

Voici brièvement l'analyse de la nouvelle :

Le narrateur assiste, comme tous les soirs depuis un an, aux représentations d’un théâtre parisien, attendant l'apparition lumineuse sur scène d'Aurélie, l'actrice dont il est épris. Le même soir, une annonce dans un journal retient son attention : la « Fête du bouquet provincial » aura lieu le lendemain à Loisy. Ces quelques mots font remonter à sa conscience le souvenir des fêtes de l'arc dans le Valois de son enfance (chap. I). La nuit suivante, dans un état de semi-somnolence, il revit une scène de son enfance : sur la pelouse d'un château du temps de Henri IV, fut chantée et dansée une ronde d'enfants à laquelle il a participé avec Sylvie sa petite compagne villageoise un peu sauvageonne, ronde qui fut illuminée par la présence fugitive de l'aristocratique et blonde Adrienne. Aux vacances de l'année suivante, le narrateur apprend qu'Adrienne est destinée à la vie religieuse (chap. II). Ce « souvenir », qui superpose les figures de l'actrice et d'Adrienne (« et si c'était la même? ») suscite le besoin impérieux de retourner en Valois. Le narrateur prend donc la voiture de poste qui va le conduire dans la nuit à Loisy (chap. III).

Durant le trajet en voiture qui suit la vieille route de Flandre, un autre souvenir, d'adolescence cette fois, remonte à la conscience du narrateur. C'est une autre fête de l'arc, quelques années après la rencontre d'Adrienne. La fête de l'arc se termine cette année-là par un somptueux repas sur une île, durant lequel le narrateur peut reconquérir l'amitié de Sylvie, devenue une belle jeune fille (chap. IV). Après la fête, le narrateur raccompagne Sylvie et son frère Sylvain jusque chez eux au hameau de Loisy puis, rentrant lui-même chez son oncle à Montagny, il s'égare dans une sente qui longe la forêt d'Ermenonville, et passe la nuit dans les rochers et les bruyères. Au petit matin, il parvient à se repérer et peut reprendre « le chemin de Loisy ». À Loisy, Sylvie est éveillée, déjà à son ouvrage de dentellière. Le narrateur lui propose une promenade le long de la Thève jusqu'à Othys (chap. V). Là, chez la vieille tante de Sylvie, les deux jeunes gens s'amusent à revêtir les habits de noces de l'ancien temps, métamorphosant Sylvie en « fée des légendes éternellement jeune » (chap.VI).

Pendant cette rêverie du narrateur, la voiture de poste qui le mène de Paris en Valois a avancé. Elle va passer près de La Chapelle-en-Serval. C'est l'occasion d'une troisième réminiscence : pas d'indication d'époque cette fois, mais une image obsessionnelle, qui s'impose à la conscience du narrateur : à l'abbaye de Chaalis, où il s'était rendu avec Sylvain dans une folle équipée, il a assisté clandestinement autrefois à la représentation d’un sombre drame lyrique et mystique où resplendit encore la figure d'Adrienne (chap. VII).

Descendu de la voiture de poste, le narrateur est arrivé à Loisy à l'heure où s'achevait le bal. Après avoir raccompagné Sylvie chez elle par les bords de la Thève (chap. VIII), il va se rendre à la maison de son vieil oncle, maintenant disparu. La maison pourtant n'a pas changé, tout est seulement figé comme si le temps s'était arrêté depuis la disparition de l'oncle. Mélancolique, il reprend une fois encore la route de Loisy, quand l'idée lui vient de se rendre à Ermenonville, où le souvenir du temps où Sylvie animait ce lieu de ses rires augmente sa tristesse (chap. IX). Revenu à Loisy, il retrouve Sylvie, mais ce n'est plus la poétique adolescente d'autrefois : elle n'est plus dentellière, mais prosaïquement gantière, elle ne chante plus naïvement les chansons populaires du pays, mais des airs d'opéra, sur lesquels elle « phrase ». La vieille tante d'Othys est morte, ses habits de noces ont servi de déguisement de carnaval à Sylvie (chap. X) Quant à Adrienne... le narrateur n'obtient que cette information réticente de Sylvie : « cela a mal tourné » ( chap. XI). Sylvie est fiancée au Grand Frisé, frère de lait du narrateur, qui comprend qu'il n'a plus sa place au village et rentre donc dès le lendemain à Paris (chap. XII).

Rentré à Paris, il redevient le spectateur et l'amoureux assidu d'Aurélie. « Des mois se passent ». Enfin, la troupe dans laquelle joue Aurélie a l'occasion de faire une tournée de représentations en Valois, à Chantilly, Senlis et Dammartin. Aurélie, chevauchant dans la forêt valoise, comme la baronne de Feuchères, va dénouer l'obsession du narrateur : elle n'est pas Adrienne (chap. XIII).

Des années ont passé. Le narrateur revient désormais prosaïquement à Dammartin, pour rendre visite à Sylvie, mariée au Grand Frisé devenu pâtissier. Quant à Adrienne... « elle est morte au couvent de Saint-S..., vers 1832 » (chap. XIV).

_____

Comme la soirée chez les Guermantes du Temps retrouvé, Sylvie présente une structure temporelle complexe inscrite dans une structure spatiale restreinte : un premier présent de la narration (soirée de spectacle à Paris, chapitre I, puis trajet en voiture de poste ce même soir jusqu'à Loisy et retour à Paris le lendemain, chapitres VIII à XIII) est interrompu par trois analepses (souvenirs de la ronde enfantine au chapitre II, de la fête de l'arc de l'adolescence au chapitre IV et de la représentation à Chaalis au chapitre VII). À ces quatre strates temporelles s’en ajoute une dernière, qui rejette l’apparent présent de la narration du début du récit dans le passé et instaure au dernier chapitre un nouveau présent, celui de l’écriture de Sylvie, constituant l’épilogue désenchanté du récit.

Certaines de ces strates temporelles sont aisément datables, tant les correspondances entre le récit et la chronologie de la vie de son auteur sont claires :

La strate la plus ancienne, la ronde enfantine du chapitre II, que nous appellerons A, est située à un moment où le narrateur ne vient plus à Mortefontaine qu’en « vacances », et doit rentrer « à Paris pour y reprendre [s]es études. » On est donc au plus tôt en 1822, date de l’entrée de Gérard au collège Charlemagne.

La deuxième strate, que nous appellerons B, souvenir du « voyage à Cythère » (chapitre IV), est explicitement située « quelques années » après celle de la ronde enfantine. À partir de 1826, Gérard, pris dans le tourbillon de la vie littéraire parisienne, multiplie chez Touquet les publications satiriques, obtient son premier vrai succès avec la publication de Faust en 1828, tout en continuant à fréquenter le collège Charlemagne. Cette période de 1826-1828 correspond donc bien aux reproches de Sylvain et Sylvie : « Son frère m’avait déjà rejoint dans la fête, il me fit la guerre de n’avoir pas depuis longtemps rendu visite à sa famille. Je m’excusai sur mes études, qui me retenaient à Paris, et l’assurai que j’étais venu dans cette intention. “Non, c’est moi qu’il a oubliée, dit Sylvie. Nous sommes des gens de village, et Paris est si au-dessus !” »

La troisième strate, que nous appellerons C, suscitée par le passage de la voiture au niveau de la forêt d’Halatte (chapitre VII) n’a pas de référence temporelle précise. Cependant, la représentation du drame mystique que Nerval situe à Chaalis dans Sylvie a son équivalent dans le spectacle de ce même drame, que Gérard a évoqué dans Les Faux Saulniers (9e livraison) comme ayant eu lieu à Senlis à « une époque « monarchique », autrement dit au temps de Charles X, dernier représentant de la monarchie dans son acception d’ancien régime. On serait dans ce cas avant 1830.

La quatrième strate, que nous appellerons D, est celle du présent de la narration des chapitres I, III, début du chapitre VII (« Il est 4 heures du matin »), VIII, IX, X, XI, XII et XIII. Le récit couvre une durée restreinte, quelques heures depuis la sortie du théâtre le soir à Paris du chapitre I jusqu’à l’entrée au bal de Loisy aux premières heures du jour (chapitre VIII), la journée suivante, occupée le matin à revoir la maison de l’oncle puis Ermenonville (chapitre IX), l’après-midi à la promenade avec Sylvie jusqu’aux ruines de Chaalis, la soirée au dîner avec les villageois et le père Dodu (chapitre XII), et enfin le retour à Paris du narrateur. Cette quatrième strate, dont la narration est la plus longue, n’occupe donc du point de vue de la durée de l’histoire que vingt-quatre heures. Un certain nombre de coïncidences avec la vie de Nerval permettent de la situer en 1835. À cette date en effet, Nerval habite au Doyenné, dont le salon est évoqué au chapitre III de Sylvie par « toutes les splendeurs de bric-à-brac qu’il était d’usage de réunir à cette époque pour restaurer dans sa couleur locale un appartement d’autrefois » Par ailleurs, le narrateur dit au chapitre I qu’il est « depuis un an » l’admirateur assidu mais secret de l’actrice. Or comme Nerval l’évoque lui-même au chapitre IV de La Bohême galante dans l’épisode malheureux du drame lyrique de la reine de Saba conçu pour elle, son amour pour Jenny Colon, qui est encore simple actrice en 1835, ne s’est déclaré qu’à ce moment. Un autre indice plus précis encore est fourni par Sylvie au chapitre VIII : « Mais vous étiez, disait-on, en Italie » dit-elle. Le voyage en Italie de Nerval eut lieu en septembre-octobre 1834. La fête de l’arc ayant lieu à la saint-Barthélemy à Loisy, on serait en août suivant, donc 1835. Notons encore dans ce sens la proposition que le narrateur songe à faire à Sylvie : « j’allais offrir la maison de mon oncle qu’il m’était possible encore de racheter, car nous étions plusieurs héritiers, et cette petite propriété était restée indivise ». Demeurée en indivision entre les héritiers, non de la famille d’Antoine Boucher, mais de celle de Robert Honoré Parent qui y était décédé le 11 décembre 1834, la maison est vide en août 1835 et ne sera rachetée par la baronne de Feuchères qu’au mois d’octobre suivant. Il est donc tout à fait naturel que Nerval ait pu un moment songer à la racheter et qu’il ait eu besoin pour la visiter de demander la clé au fermier voisin, comme il le précisera au chapitre IX. Enfin, rappelons qu’à cette date d’août 1835, Nerval pouvait encore croire à son succès de directeur de la luxueuse revue du Monde dramatique, qui lui permettrait de se faire valoir comme un « Monsieur » aux yeux des villageois de Loisy. De retour à Paris, après avoir laissé une lettre de demi aveu à Aurélie, le narrateur part pour l’Allemagne. Indice qu'il pourrait y avoir eu, avant celui de 1838, un premier voyage en Allemagne?

À partir de là, les indications de durée deviennent imprécises : « Des mois se passent » (chapitre XIII), pendant lesquels le narrateur a écrit un drame qu’il vient offrir à Aurélie. Ce drame peut être « Les amours du peintre Colonna pour la belle Laura », dont Nerval dit dans Sylvie qu’il le composa pendant cet hypothétique séjour en Allemagne, et qu’il mentionnera encore dans son projet d’ « Œuvres complètes », ou Les Deux rendez-vous, intermède, publié pour la première fois en août 1839, dans lequel Nerval met en scène le motif de l’actrice et son « double », et qu’il rêvait de voir transformé en drame lyrique. Au retour d’Allemagne, l’idylle avec l’actrice semble se nouer : « Deux mois plus tard, je reçus une lettre pleine d’effusions », et « l’été suivant » la troupe d’Aurélie vient jouer dans le Valois, à Chantilly, puis à Senlis et Dammartin. Rappel du scénario du Roman tragique, que, dans un fragment autographe jamais publié Nerval, rattache au nom de l'actrice Aurélie, durant les trois jours de sa tournée, le narrateur accompagne la troupe « en qualité de seigneur poète ». Ces données ne permettent de définir qu’approximativement la durée de cette dernière strate temporelle, sans doute une ou deux saisons, ce qui nous mènerait à la période 1837-1838, période en effet où se rompit l’idylle avec Jenny Colon.

Enfin, le chapitre XIV, intitulé « Dernier feuillet » constitue une cinquième strate que nous appellerons strate E, épilogue qui achève la nouvelle dans le présent non plus du récit, mais de l’écriture de ce même récit, puisqu’il est question de l’actualité de 1852, et tout particulièrement des travaux de restauration en cours à Chaalis.

Le récit de Sylvie n'est donc pas une fiction, mais bien une autofiction qui témoigne d'un travail de la mémoire proche de celui de Proust et renvoie à une réalité biographique et topographique extrêmement précise, centrée sur le village de Loisy, où le narrateur revient sans cesse comme sous l'effet d'une aimantation. C'est cette réalité topographique et biographique que nous avons souhaité explorer, sur le terrain et sur les cartes géographiques de l’époque, en suivant Nerval pas à pas dans son effort pour ressaisir une terre où s'est puisée l'inspiration d'une grande partie de son œuvre.

_____

L’ITINÉRAIRE DE 1835.

(strate D, chapitres III, VII, VIII, IX à XII)

Une fois prise la décision de se rendre à Loisy pour la fête de l'arc qui avait lieu le jour de la Saint-Barthélemy, le narrateur va prendre la voiture de poste. L’Indicateur des vues de Mortefontaine précise en 1825 : « Une voiture publique part de Paris tous les deux jours pour Mortefontaine. Il en coûte 3 fr. par place. Elle part à 7 heures du matin, pour arriver à midi. S’adresser au Lion d’argent, rue du Faubourg-Saint-Denis, au coin de la rue d’Enghien. L’entrepreneur de cette diligence a en outre des cabriolets à quatre et huit places qui partent à volonté » C’est sans doute ce deuxième moyen qu’a choisi Gérard, pour le trajet de quatre heures qu’il va faire de nuit :

Quelle triste route, la nuit, que cette route de Flandres [sic] qui ne devient belle qu’en atteignant la zone des forêts ! Toujours ces deux files d’arbres monotones qui grimacent des formes vagues ; au-delà, des carrés de verdure et de terres remuées, bornés à gauche par les collines bleuâtres de Montmorency, d’Écouen, de Luzarches. Voici Gonesse, le bourg vulgaire, plein des souvenirs de la ligue et de la fronde…

Plus loin que Louvres est un chemin bordé de pommiers dont j’ai vu bien des fois les fleurs éclater dans la nuit comme des étoiles de la terre : c’était le plus court pour gagner les hameaux.

Sur les cartes anciennes, la route de Flandre, qui portait le nom de route de Paris (aujourd'hui N.2, puis N.17), offrait des relais de poste à Louvres puis à La Chapelle-en-Serval. Un peu après Louvres, prend à droite la petite route (D.165, bordée aujourd’hui de poiriers) menant directement à Saint-Witz, Plailly et Mortefontaine, que Nerval a souvent prise. Ce n’est cependant pas cette petite route qu’il emprunte cette fois, puisqu’au début du chapitre VII, il indique : « Il est quatre heures du matin ; la route plonge dans un pli de terrain ; elle remonte. La voiture va passer à Orry, puis à La Chapelle. » Il va donc prendre à droite, juste à la sortie de La Chapelle-en-Serval la route de Plessis-Belleville (aujourd’hui D.118) : « Voici la voiture qui s’arrête sur la route du Plessis […] je n’ai plus qu’un quart d’heure de marche pour gagner Loisy par des routes bien peu frayées. » Notons que ces « routes bien peu frayées » le font obligatoirement passer par les bois de Morière et devant le château de Mortefontaine de l’enfance, pour gagner le hameau de Loisy.

Arrivé au bal de Loisy à l’aube, alors que la plupart des villageois l’ont quitté, le narrateur retrouve Sylvie qu’il raccompagne chez elle. « La Thève, dit-il, bruissait à notre gauche, laissant à ses coudes des remous d’eau stagnante » En effet, la Thève, qui prend sa source au Sud de Saint-Sulpice-du-Désert, dessine des sinuosités marécageuses avant d’aller alimenter l’étang de L’Épine du Grand Parc de Mortefontaine. Nerval ajoute : « Nous n’eûmes pas l’idée de les traverser à nouveau », rappelant ainsi la mésaventure de la noyade du petit Parisien évoquée dans Les Faux Saulniers.

Après avoir raccompagné Sylvie chez elle, le narrateur va occuper la matinée à « revoir la maison de [s]on oncle » : « Je n’avais nulle envie de dormir. J’allai à Montagny pour revoir la maison de mon oncle. » Topographiquement, le village de Montagny-Sainte-Félicité, situé à dix kms à l’Est de Loisy par un chemin (aujourd’hui D.922) qui passe par Ermenonville, est incompatible avec l’itinéraire de cette matinée, même pour le bon marcheur qu’était Nerval, puisqu’après avoir mélancoliquement visité la maison de son oncle, le narrateur revient à Loisy voir Sylvie, et ne la trouvant pas encore éveillée, repart à Ermenonville, ce qui représenterait pour le moins vingt-cinq kms en une matinée. Comme on le verra plus loin au chapitre V où ce même nom est utilisé, l'itinéraire devient parfaitement logique au contraire si on lit au lieu de Montagny, dont la consonance est proche de celle de Montaby, hameau de Mortefontaine, le nom du village de l’enfance, qui est du reste explicitement désigné comme un lieu de l’action de Sylvie dans une lettre adressée à Maurice Sand. C’est donc bien la maison d’Antoine Boucher qui est évoquée au chapitre IX, ainsi que le jardin revenu à l’état sauvage qui reparaîtra sous forme onirique dans Aurélia ou le Rêve et la Vie :

Une grande tristesse me gagna dès que j’en entrevis la façade jaune et les contrevents verts. Tout semblait dans le même état qu’autrefois ; seulement il fallut aller chez le fermier pour avoir la clef de la porte. Une fois les volets ouverts, je revis avec attendrissement les vieux meubles conservés dans le même état et qu’on frottait de temps en temps, la haute armoire de noyer ; de grandes estampes d’après Boucher, et toute une série encadrée de gravures de l’Émile et de La Nouvelle Héloïse, par Moreau ; sur la table, un chien empaillé que j’avais connu vivant, ancien compagnon de mes courses dans les bois, le dernier carlin peut-être, car il appartenait à cette race perdue […] Le jardin présentait un magnifique tableau de végétation sauvage. J’y reconnus, dans un angle, un jardin d’enfant que j’avais tracé jadis. J’entrai tout frémissant dans le cabinet, où se voyait encore la petite bibliothèque pleine de livres choisis, vieux amis de celui qui n’était plus, et sur le bureau quelques débris antiques trouvés dans son jardin, des vases, des médailles romaines, collection locale qui le rendait heureux.

En 1835 la maison n'appartient plus à la famille de Gérard. Elle se trouve provisoirement inhabitée, puisqu’elle ne sera acquise des héritiers Parent par Sophie de Feuchères qu’en octobre 1835, et il faut donc en demander la clé à un voisin. Cependant, si l’on reconnaît dans la description de la maison les vieux meubles de noyer, et plus précisément encore, le cabinet où Antoine Boucher conservait ses quelques livres, tels que les décrivait l’inventaire qui en fut dressé en 1820, tout se passe comme si, entre temps, la maison n’avait pas été habitée par un autre propriétaire, Robert Honoré Parent, dont il est difficile d’imaginer qu’il avait conservé tel quel l’ameublement d’Antoine Boucher. Comme chez Proust donc, la mémoire investit le lieu dans le temps où il fut le plus chargé d’affects, celui de la petite enfance, et occulte un présent devenu, au sens propre du terme, insignifiant. En même temps se met en place le fantasme en germe dans la Généalogie de l’ancêtre peintre flamand : « deux tableaux flamands qu’on disait l’ouvrage d’un ancien peintre, notre aïeul » qui aboutira, aux chapitres IV et VI d'Aurélia, au rêve dans lequel le narrateur se verra dans cette même maison, mais au temps reculé de l'ancêtre peintre qu'il appelle pourtant toujours son oncle.

Chacun dormant encore à Loisy après la nuit de fête, le narrateur repart vers Ermenonville dont la visite se teinte de la même nostalgie du bonheur passé et du sentiment de la perte et de l'absence :

Plein des idées tristes qu’amenait ce retour tardif en des lieux si aimés, je sentis le besoin de revoir Sylvie, seule figure vivante et jeune encore qui me rattachât à ce pays. Je repris la route de Loisy. C’était au milieu du jour ; tout le monde dormait fatigué de la fête. Il me vint l’idée de me distraire par une promenade à Ermenonville, distant d’une lieue par le chemin de la forêt. C’était par un beau temps d’été. Je pris plaisir d’abord à la fraîcheur de cette route qui semble l’allée d’un parc. Les grands chênes d’un vert uniforme n’étaient variés que par les troncs blancs des bouleaux au feuillage frissonnant. Les oiseaux se taisaient, et j’entendais seulement le bruit que fait le pivert en frappant les arbres pour y creuser son nid. Un instant, je risquai de me perdre, car les poteaux dont les palettes annoncent diverses routes n’offrent plus, par endroits, que des caractères effacés. Enfin, laissant le Désert à gauche, j’arrivai au rond-point de la danse, où subsiste encore le banc des vieillards […] Lorsque je vis briller les eaux du lac entre les branches des saules et des coudriers, je reconnus tout à fait un lieu où mon oncle, dans ses promenades, m’avait conduit bien des fois : c’est le Temple de la Philosophie, que son fondateur n’a pas eu le bonheur de terminer. Il a la forme du temple de la sibylle Tiburtine, et, debout encore, sous l’abri d’un bouquet de pins, il étale tous ces grands noms de la pensée qui commencent par Montaigne et Descartes, et qui s’arrêtent à Rousseau. Cet édifice inachevé n’est déjà plus qu’une ruine, le lierre le festonne avec grâce, la ronce envahit les marches disjointes. Là, tout enfant, j’ai vu des fêtes où les jeunes filles vêtues de blanc venaient recevoir des prix d’étude et de sagesse. Où sont les buissons de roses qui entouraient la colline ? L’églantier et le framboisier en cachent les derniers plants, qui retournent à l’état sauvage. — Quant aux lauriers, les a-t-on coupés, comme le dit la chanson des jeunes filles qui ne veulent plus aller au bois ? Non, ces arbustes de la douce Italie ont péri sous notre ciel brumeux. Heureusement le troène de Virgile fleurit encore, comme pour appuyer la parole du maître inscrite au-dessus de la porte : Rerum cognoscere causas ! […] J’ai revu le château, les eaux paisibles qui le bordent, la cascade qui gémit dans les roches, et cette chaussée réunissant les deux parties du village, dont quatre colombiers marquent les angles, la pelouse qui s’étend au-delà comme une savane, dominée par des coteaux ombreux ; la tour de Gabrielle se reflète de loin sur les eaux d’un lac factice étoilé de fleurs éphémères ; l’écume bouillonne, l’insecte bruit… Il faut échapper à l’air perfide qui s’exhale en gagnant les grès poudreux du désert et les landes où la bruyère rose relève le vert des fougères. Que tout cela est solitaire et triste ! Le regard enchanté de Sylvie, ses courses folles, ses cris joyeux, donnaient autrefois tant de charme aux lieux que je viens de parcourir ! C’était encore une enfant sauvage, ses pieds étaient nus, sa peau hâlée malgré son chapeau de paille, dont le large ruban flottait pêle-mêle avec ses tresses de cheveux noirs ; nous allions boire du lait à la ferme suisse, et l’on me disait : “ Qu’elle est jolie, ton amoureuse, petit Parisien !” Oh ! ce n’est pas alors qu’un paysan aurait dansé avec elle ! Elle ne dansait qu’avec moi, une fois par an, à la fête de l’arc.

J’ai repris le chemin de Loisy.

L’itinéraire décrit ici est parfaitement conforme à la réalité et à celui que suivit Jourdan en 1811 : après avoir traversé la forêt d’Ermenonville en venant de Loisy (environ quatre kms), on aperçoit les étangs du Désert sur la gauche et l’on entre dans le bourg d'Ermenonville, dont la chaussée, avec ses quatre grosses tours partage en deux le parc. Le narrateur visite d’abord la partie Nord (actuel parc Jean-Jacques Rousseau), revoyant le temple de la philosophie et le tombeau de Rousseau, puis la partie Sud, en longeant l’étang bordé de prairies, jusqu’à l’île où se trouve la tour de Gabrielle. L’itinéraire de cette promenade à Ermenonville n’est pas différent de celui que fit Nerval en 1850, mais, écrivant ces lignes en 1853, il autorise enfin sa mémoire à laisser remonter les souvenirs des jours heureux où, la main dans la main de son oncle, il a pu voir les fêtes où des jeunes filles venaient là recevoir le prix de sagesse, dansaient et chantaient au rond-point de la danse (ce rond-point est encore attesté en 1828 dans un guide touristique), où le regard et le rire de Sylvie enchantaient Ermenonville; aujourd'hui — est-ce l’aujourdhui de 1835, temps de la narration, ou celui de 1853, temps de l’écriture ? — les lauriers sont morts, et le tombeau de Rousseau n'apparaît plus que comme un vain cénotaphe.

Et une fois encore, au terme de ce mélancolique pèlerinage revient le leitmotiv : « J’ai repris le chemin de Loisy. »

À Loisy, Sylvie est réveillée. Elle aussi a changé, mais la discrète et travailleuse jeune fille décrite ici n’a rien conservé du projet romanesque dans lequel Nerval avait envisagé d'en faire une femme entretenue :

Sylvie avait une toilette de demoiselle, presque dans le goût de la ville […] La chambre était décorée avec simplicité, pourtant les meubles étaient modernes, une glace à bordure dorée avait remplacé l’antique trumeau où se voyait un berger d’idylle offrant un nid à une bergère bleue et rose. Le lit à colonnes chastement drapé de vieille perse à ramage était remplacé par une couchette de noyer garnie du rideau à flèche ; à la fenêtre, dans la cage où jadis étaient les fauvettes, il y avait des canaris. J’étais pressé de sortir de cette chambre où je ne trouvais rien du passé. « Vous ne travaillerez pas à votre dentelle aujourd’hui ?… dis-je à Sylvie. — Oh ! je ne fais plus de dentelle, on n’en demande plus dans le pays ; même à Chantilly, la fabrique est fermée. — Que faites-vous donc ?” Elle alla chercher dans un coin de la chambre un instrument en fer qui ressemblait à une longue pince. « Qu’est-ce que c’est que cela ? — C’est ce qu’on appelle la mécanique ; c’est pour maintenir la peau des gants afin de les coudre. — Ah ! vous êtes gantière, Sylvie ? — Oui, nous travaillons ici pour Dammartin, cela donne beaucoup dans ce moment.

Tout ici suggère encore le désenchantement d’une réalité devenue prosaïque, qui abolit le passé ancestral incarné par l’antique trumeau, la vieille perse, la magnifique dentelle de Chantilly, et met Nerval devant l’évidence de l’irréversible dégradation des êtres et des choses opérée par le temps. De même, dans l‘évocation des souvenirs communs qui devraient les rapprocher, le rappel du temps de l’enfance n’est plus que le constat rétrospectif d’une différence qui l’a toujours stigmatisé aux yeux des petits villageois :

Te rappelles-tu que tu m’apprenais à pêcher des écrevisses sous les ponts de la Thève et de la Nonette ? — Et toi, te souviens-tu de ton frère de lait qui t’a un jour retiré de l’ieau — Le grand frisé ! c’est lui qui m’avait dit qu’on pouvait la passer… l’ieau !

Je me hâtai de changer la conversation. Ce souvenir m’avait vivement rappelé l’époque où je venais dans le pays, vêtu d’un petit habit à l’anglaise qui faisait rire les paysans.

Ultime retournement « malin » opéré par le temps : les habits de noces de la tante de Sylvie, revêtus par le narrateur en 1828 avec le sentiment d’une sorte de sacralité, se trouvent aujourd’hui dégradés en déguisement de carnaval par Sylvie.

Chaalis, but de la promenade est une ultime et vaine tentative pour ressusciter le passé :

[…] ce qui me charme, c’est de revoir avec vous cette vieille abbaye, où, tout petits enfants, nous nous cachions dans les ruines. Vous souvenez-vous, Sylvie, de la peur que vous aviez quand le gardien nous racontait l’histoire des moines rouges ? — Oh ! ne m’en parlez pas.

À leur retour à Loisy, le souper est servi et le narrateur s’installe, comme en famille, à la table où sont déjà assis le père Dodu, Sylvain et le Grand Frisé. Comme Sylvain dans les Faux Saulniers, le père Dodu tutoie familièrement le « petit Parisien », le Grand frisé rappelle en riant la mésaventure de la noyade. Bien loin de reparaître au village en Monsieur et d’« exciter l’admiration et le dépit de Sylvie » comme le projetait le premier scénario romanesque, le narrateur doit s’effacer devant son frère de lait — premier avatar du motif du double usurpateur de la fiancée devenu obsessionnel dans Aurélia — qui doit épouser Sylvie. Son départ ressemble à une fuite : « Je n’en demandai pas plus. La voiture de Nanteuil-le-Haudoin me ramena le lendemain à Paris. »

Une seule journée sur les lieux aimés a donc suffi pour saisir l’irréversibilité du temps et désenchanter le passé. Restent les souvenirs, objets dans le récit de trois reviviscences.

PREMIÈRE ANALEPSE

1822, LA RONDE ENFANTINE, ADRIENNE

( strate A, chap. II)

La première analepse se situe au chapitre II. Rentré chez lui après avoir lu l'annonce de la fête de Loisy dans le journal, le narrateur, dans un état de semi-somnolence, revoit une ronde enfantine où resplendit la figure d’Adrienne. L’emploi du mot « tableau » qui inaugure le récit, comme ensuite celui du verbe « je me représentais », et l’extrême précision de l’état hypnagogique avant-coureur du sommeil dans lequel il se trouve, témoignent de l’ambiguïté de l’image qui s’impose en cet instant à la conscience et du souci de tenter de faire la part entre réalité et illusion. La « représentation » est-elle de l’ordre de l’expérience vécue, la remémoration d’un événement objectif tel qu’un autre témoin pourrait aussi la raconter, ou cet « épanchement du songe dans la vie réelle » qui restituerait le passé non tel qu’il fut mais tel que les affects voudraient qu’il eût été :

Je regagnai mon lit et je ne pus y trouver le repos. Plongé dans une demi-somnolence, toute ma jeunesse repassait en mes souvenirs. Cet état, où l’esprit résiste encore aux bizarres combinaisons du songe, permet souvent de voir se presser en quelques minutes les tableaux les plus saillans d’une longue période de la vie.

En fait, le récit qui va suivre ne lèvera l’ambiguïté ni pour le lecteur, ni, semble-t-il, pour l’auteur. La scène se passe devant un château. Est-ce celui d’Ermenonville, dont Nerval a dit dans Les Faux Saulniers, que « c’est encore un bâtiment de l’époque de Henri IV », où il a vu « là, tout enfant, des fêtes où les jeunes filles vêtues de blanc venaient recevoir des prix d’étude et de sagesse », ajoutant, comme un écho aux lauriers cueillis pour couronner Adrienne : « Où sont les buissons de roses qui entouraient la colline ? L’églantier et le framboisier en cachent les derniers plants, qui retournent à l’état sauvage. — Quant aux lauriers, les a-t-on coupés, comme le dit la chanson des jeunes filles qui ne veulent plus aller au bois ? Non, ces arbustes de la douce Italie ont péri sous notre ciel brumeux. » N’est-ce pas un peu aussi celui de Mortefontaine, dont le corps de logis, élevé sous le président Jacques Le Coigneux, présente encore visible au début du XIXe siècle sa structure de brique rose à parements de pierre blanche qui pourrait faire songer au temps d'Henri IV. Ou bien encore Mont-L'Évêque, au pied duquel coule la Nonette? Et pourquoi ne pas songer aussi au « Petit Château » de Chaalis qui fut détruit au cours des travaux de transformation du site par Madame de Vatry, donc après 1850. Un plan daté de 1844 montre qu’il se dressait à angle droit avec le bâtiment XVIIIe siècle (musée aujourd’hui). Devant le Petit Château s’étendait une vaste pelouse (aujourd’hui partagée en deux par l’allée qui conduit le visiteur depuis l’entrée du site jusqu’au musée) bordée de part et d’autre, comme aujourd’hui, de tilleuls. C’est bien cette pelouse que le narrateur évoquera tandis qu’il égrène avec Sylvie les souvenirs d’enfance liés à l’abbaye au chapitre XI : « Voici la verte pelouse entourée de tilleuls et d’ormeaux où nous avons dansé souvent. »

Du reste, au chapitre XIII, Nerval va délibérément brouiller les pistes en situant la scène d’Adrienne non plus dans les environs immédiats de Loisy, mais « au château, près d’Orry, sur la même place verte où pour la première fois j’avais vu Adrienne ». Or, le village d'Orry est à 12 kms de Loisy, et près d’Orry, on ne trouve guère que le château vieux de La Chapelle-en-Serval, qui ne ressemble en rien à la description donnée au chapitre II, ou le château de la Reine Blanche, aux étangs de Commelles, que Nerval évoque, mais différencie nettement de celui où se déroula la scène de l’enfance. Ainsi, s’il sait être extrêmement précis dans ses souvenirs d’enfance, il sait aussi en préserver les secrets quand son intention est de « ne pas dire tout », comme il le fait aussi autour de la figure de la belle jeune fille descendante des Valois et de la première émotion amoureuse qu'elle lui a fait éprouver.

Sur la pelouse, la ronde enfantine danse en chantant de vieux airs du pays, scène qui, revue à Senlis, au jour de la Toussaint en 1850, suscite une si violente émotion chez Nerval :

Je me représentais un château du temps de Henri IV avec ses toits pointus couverts d’ardoises et sa face rougeâtre aux encoignures dentelées de pierres jaunies, une grande place verte encadrée d’ormes et de tilleuls, dont le soleil couchant perçait le feuillage de ses traits enflammés. Des jeunes filles dansaient en rond sur la pelouse en chantant de vieux airs transmis par leurs mères […]

Le narrateur, venu là avec la petite Sylvie, va se trouver en présence d’une belle et mystérieuse jeune fille blonde :

À peine avais-je remarqué, dans la ronde où nous dansions, une blonde, grande et belle, qu’on appelait Adrienne. Tout d’un coup, suivant les règles de la danse, Adrienne se trouva placée seule avec moi au milieu du cercle. Nos tailles étaient pareilles. On nous dit de nous embrasser, et la danse et le chœur tournaient plus vivement que jamais. En lui donnant ce baiser, je ne pus m’empêcher de lui presser la main. Les longs anneaux roulés de ses cheveux d’or effleuraient mes joues. De ce moment, un trouble inconnu s’empara de moi. — La belle devait chanter pour avoir le droit de rentrer dans la danse. On s’assit autour d’elle, et aussitôt, d’une voix fraîche et pénétrante, légèrement voilée, comme celle des filles de ce pays brumeux, elle chanta une de ces anciennes romances pleines de mélancolie et d’amour, qui racontent toujours les malheurs d’une princesse enfermée dans sa tour par la volonté d’un père qui la punit d’avoir aimé. La mélodie se terminait à chaque stance par ces trilles chevrotans que font valoir si bien les voix jeunes, quand elles imitent par un frisson modulé la voix tremblante des aïeules.

À mesure qu’elle chantait, l’ombre descendait des grands arbres, et le clair de lune naissant tombait sur elle seule, isolée de notre cercle attentif. — Elle se tut, et personne n’osa rompre le silence. La pelouse était couverte de faibles vapeurs condensées, qui déroulaient leurs blancs flocons sur les pointes des herbes. Nous pensions être en paradis.

Est-ce un hasard si la jeune fille réunit ici les composantes qui touchent le plus les affects de Nerval : l’ancienne romance du roi Louis (« Le roi Loys est sur son pont...») qu’elle chante, sa voix, qui rappelle celle des aïeules, la beauté du soir où la brume monte des étangs tout proches, et jusqu’à la lumière du clair de lune en subtile harmonique avec la scène théâtrale où Aurélie apparaît « pâle comme la nuit, quand la rampe baissée la laissait éclairée d’en haut sous les rayons du lustre ».

Le narrateur se précipite vers le château pour y cueillir — détail qui ne peut être inventé — dans les grands vases de faïence peints en camaïeu, deux branches de laurier dont on tresse une couronne pour Adrienne :

Je me levai enfin, courant au parterre du château, où se trouvaient des lauriers plantés dans de grands vases de faïence peints en camaïeu. Je rapportai deux branches, qui furent tressées en couronne et nouées d’un ruban. Je posai sur la tête d’Adrienne cet ornement dont les feuilles lustrées éclataient sur ses cheveux blonds aux rayons pâles de la lune. Elle ressemblait à la Béatrice de Dante qui sourit au poète errant sur la lisière des saintes demeures.

Adrienne se leva. Développant sa taille élancée, elle nous fit un salut gracieux, et rentra en courant dans le château. — C’était, nous dit-on, la petite-fille de l’un des descendants d’une famille alliée aux anciens rois de France ; le sang des Valois coulait dans ses veines. Pour ce jour de fête, on lui avait permis de se mêler à nos jeux ; nous ne devions plus la revoir, car le lendemain elle repartait pour un couvent où elle était pensionnaire.

La jeune fille, présentée comme appartenant à une famille aristocratique, mais de façon suffisamment allusive pour qu’il ne soit pas possible de l’identifier, est pensionnaire dans un couvent, ce qui fait évidemment penser à l’évocation dans Les Faux Saulniers de Delphine, jeune fille appartenant à l’une « des plus grandes familles du pays », pensionnaire à Senlis où Nerval fut spectateur (et cette fois c’est bien en son nom qu’il parle) d’un drame lyrique et mystique interprété par les jeunes pensionnaires, scène que l’on verra reparaître au chapitre VII avec Adrienne dans le même rôle que Delphine. L’année suivante, de retour à Loisy pour les vacances, le narrateur apprend qu’Adrienne est en effet devenue religieuse mais que, comme le dit Sylvie « cela a mal tourné » (chapitre XI), et qu’elle est morte « au couvent de Saint-S… vers 1832 » (chapitre XIV). Ce couvent de Saint-S…, on le verra plus précisément plus loin en analysant la deuxième analepse, ne peut guère être que Saint-Sulpice-du-Désert, tout proche de Loisy. Or depuis bien longtemps Saint-Sulpice-du-Désert n’abrite plus de religieux. Un premier ermitage, fondé en 1444, fit place en 1655 à un prieuré de Brigittins, confrérie d’hommes et de femmes, qui s’éteignit en 1784. Devenu bien national sous la Révolution, le domaine fut racheté en 1813 par Joseph Bonaparte, qui l’intégra à celui de Mortefontaine. L’ensemble fut acquis entre 1827 et 1829 par le prince de Condé qui le légua en 1830 à la baronne de Feuchères. Cette dernière vendit séparément le domaine de Saint-Sulpice en 1835 à Auguste Victor Hippolyte Ganneron qui le céda à son tour en 1850 à Louis Le Perche. On le voit, depuis bien longtemps Saint-Sulpice n’avait plus rien de religieux. Comme il l’a fait pour les origines familiales de Delphine/Adrienne, Nerval brouille donc ici délibérément les pistes topographiques en choisissant Saint-S… comme lieu de retraite de son héroïne.

La ressemblance entre Adrienne et Aurélie semble au narrateur la clé de son amour pour l’actrice : « Et si c’était la même ! » Vérifier cette hypothèse va être le fil conducteur du retour en Valois en 1835, retour doublement vain, puisqu’Aurélie lui déclarera tout net qu’elle n’est pas Adrienne, et que cette dernière était déjà morte « vers 1832 ».

DEUXIÈME ANALEPSE

1827, FÊTE DE L'ARC, NUIT D'ÉGAREMENT, HABITS DE NOCE

(strate B, chap. IV à VI)

Quelques années ont passé depuis l’époque de la ronde enfantine, mais la « philosophie de collège » n’a pas effacé le souvenir doux-amer d’une amitié rompue avec Sylvie. C’est encore une fête de l’arc qui ramène le narrateur à Loisy. Comme la séquence de 1835, la deuxième analepse que l’on peut situer vers 1827 se déroule sur une durée très brève de 48 heures : une première journée est consacrée à la fête de l’arc (chap. IV) ; la nuit suivante se passe dans la forêt d’Ermenonville où le narrateur s’égare en regagnant la maison de son oncle (chap. V) et la journée du lendemain est occupée par la promenade jusqu’à Othys chez la tante de Sylvie (chap. VI).

LA FÊTE DE L’ARC (CHAP. IV)

Cette année-là, nous dit Nerval, la fête de l’arc qui le ramène à Loisy réunit toute la noblesse du pays et s’acheva de façon particulièrement brillante par un banquet organisé dans une île qu’il situe au milieu d’un des étangs alimentés par la Nonette et la Thève :

Des jeunes gens appartenant aux vieilles familles qui possèdent encore là plusieurs de ces châteaux perdus dans les forêts, qui ont plus souffert du temps que des révolutions, avaient organisé la fête. De Chantilly, de Compiègne et de Senlis accouraient de joyeuses cavalcades qui prenaient place dans le cortège rustique des compagnies de l’arc. Après la longue promenade à travers les villages et les bourgs, après la messe à l’église, les luttes d’adresse et la distribution des prix, les vainqueurs avaient été conviés à un repas qui se donnait dans une île ombragée de peupliers et de tilleuls, au milieu de l’un des étangs alimentés par la Nonette et la Thève. Des barques pavoisées nous conduisirent à l’île, — dont le choix avait été déterminé par l’existence d’un temple ovale à colonnes qui devait servir de salle pour le festin. — Là comme à Ermenonville, le pays est semé de ces édifices légers de la fin du XVIIIe siècle, où des millionnaires philosophes se sont inspirés dans leurs plans du goût dominant d’alors. Je crois bien que ce temple avait dû être primitivement dédié à Uranie. Trois colonnes avaient succombé emportant dans leur chute une partie de l’architrave ; mais on avait déblayé l’intérieur de la salle, suspendu des guirlandes entre les colonnes, on avait rajeuni cette ruine moderne, — qui appartenait au paganisme de Boufflers ou de Chaulieu plutôt qu’à celui d’Horace.

Tel qu’il est présenté, ce « voyage à Cythère », induit aussitôt un rapprochement avec la représentation picturale qu'en a faite Watteau et donne le sentiment que nous sommes en présence d’une reconstitution fictive de fête « à la manière » du XVIIIe siècle, voulue comme telle non par Nerval auteur, mais bien par les organisateurs de la fête qui n’ont choisi comme lieu du repas qui clôt la journée une île où se trouve une fabrique factice que pour créer l'illusion du Pèlerinage à l'île de Cythère de Watteau. À cette illusion de décor d'ancien régime voulue par les organisateurs, Nerval oppose nettement la réalité de l’épisode vécu : les compagnons de l'arc de Loisy, dont il fait encore partie, le cortège joyeux qui passe de village en village, la messe, la compétition finale, et, pour les vainqueurs, le repas de fête qui clôt la journée. C’est bien ici encore un souvenir authentiquement vécu qui nous est donné à lire, dont Nerval fournit du reste les clés qui permettent de le situer topographiquement : ce lieu, dit-il, est « assez éloigné » de Loisy, indication corroborée par celle du chapitre VI, quand, égaré dans les rochers de la forêt d’Ermenonville, le narrateur repère au loin les étangs : « Du haut de ces entassements sublimes, je voyais les étangs lointains se découper comme des miroirs sur la plaine brumeuse, sans pouvoir distinguer celui même où s’était passée la fête. » De telles indications semblent exclure les étangs tout proches d’Ermenonville ou de Mortefontaine. En revanche, si l’on remonte le cours de la Thève ici mentionnée et associée comme souvent chez Nerval à la Nonette, on voit qu’elle s’étale paresseusement avant de se jeter dans l’Oise, en dessinant de larges étangs, les marais du Lys, très visibles sur les cartes géographiques de l’époque.

Si l’on se réfère aux documents de l’époque, les « châteaux perdus dans les forêts », propriétés de familles aristocratiques ou bourgeoises, fourmillent sous la Restauration et le règne de Charles X autour des étangs du Lys, dans la proximité de l’ancienne abbaye de Royaumont et du château de Baillon, et reprennent vie lorsqu’en 1815 un aristocrate d’origine belge, Joseph Van der Mersch acquiert le domaine de Royaumont. Le nouveau propriétaire, grand amateur d’antiquités, mais aussi de fêtes, sut rallier à lui l’aristocratie de ces multiples châteaux qui entouraient l’ancienne abbaye, que Henri Louis Duclos mentionne dans son Histoire de Royaumont publiée en 1867 : Franconville et ses parcs « lieux plantés de bois, semés d’étangs », Viarmes « laissant apercevoir entre les arbres le manoir seigneurial » où séjourna Henri IV, Touteville, « gracieuse et splendide résidence », le château dit de la reine Blanche sur la commune d’Asnière-sur-Oise, le château de la Comerie « séjour plein de silence, de calme enchanteur, avec ses champs, ses jardins, ses sentiers, ses sources abondantes […] recoin délicieux de vue, de fraîcheur et d’ombrage » Une mention particulière est faite du prieuré du Petit-Baillon, voisin du château de Baillon : « Le Petit-Baillon ne le cède à aucune résidence de la contrée en élégance, en confort et en gracieuse hospitalité. Le Grand-Baillon et le Petit-Baillon, séparés à peine de quelques pas, ont la fraîcheur des mêmes eaux, le parfum des mêmes bois. On a au Petit-Baillon les accidents et les harmonies des ombres et de la lumière, parmi les peupliers et les hêtres. » Le château de Baillon jouxte l’ancienne abbaye de Royaumont dont le propriétaire, l’industriel Van der Mersch, qui donnait à l’époque qui nous occupe de superbes fêtes, avait entrepris également des travaux de fouilles et de restauration de l’abbaye. C’est dans les années qui nous intéressent que fut exhumée la relique du cœur de Camille de Lorraine dont la découverte fit grand bruit : « On fit la découverte, le 3 juin 1826, d’une boîte en plomb, ayant la forme d’un cœur, et portant une plaque en cuivre, sur laquelle étaient gravés ces mots : “ Ceci est le cœur de monseigneur le prince Camille de Lorraine”» Il est probable que des fêtes commémoratives eurent lieu en l'honneur de la relique exhumée. Henri Louis Duclos, précise encore que les fouilles poursuivies à Royaumont amenèrent la découverte en février 1843 de trois autres sépultures de la famille de Lorraine, dont on sait l’intérêt historique tout particulier que lui portait Nerval.

Le Grand-Baillon doit retenir également notre attention. Il avait appartenu au XVIIIe siècle à la famille de Condé. En 1801, il fut acquis par Louis Bonaparte, et à l’époque où se situe la scène de Sylvie, le domaine appartenait à la famille de Gramont qui acquerra aussi celui de Mortefontaine. Voici la description qu’en donne Duclos :

« On longe, en venant d’Asnières et de Royaumont, le bois de Bonnet ou de Royaumont, qu’on a à main droite ; puis à gauche s’offre l’entrée du château de Baillon, pelouse en forme de demi-lune, ayant 35 mètres environ de diamètre. Quand on a traversé une première grille et une belle avenue de tilleuls, il faut passer une seconde grille et un premier pont sur un bras du canal, et se retournant à gauche, on voit de face le château ; mis il faut encore franchir une avant-cour gazonnée et formant île, avec quatre bâtiments symétriquement installés aux quatre angles de la cour. On se serait cru, à certains égards, dans une résidence vénitienne, car il y avait encore à passer un autre pont sur les eaux de la Thève […] »

Duclos complète plus loin sa description, en notant combien ce décor convenait à la nature mélancolique d’Hortense de Beauharnais, l’épouse malheureuse de Louis Bonaparte, avec des détails qui ne sont pas sans rappeler la « Cythère » de Sylvie :

« On aime à la suivre dans le château, soit à cette vaste table de pierre placée dans le parc, toute d’une seule pièce ronde, d’un diamètre de 2m,25, près le pavillon de droite, où la reine Hortense s’asseyait et se perdait dans les tilleuls, les lilas et les acacias, soit à ce qu’on appelle de nos jours encore, au premier étage, la chambre de la reine, d’où l’on mesure les eaux du canal formé par la nouvelle Thève, conduite artificiellement des étangs de Comelle [sic], canal remarquable dont la longueur totale n’a pas moins de 1000 mètres ; un bras du canal longeant les appartements de la reine Hortense, large de 50 mètres, permet aux carpes, aux brochets et aux perches de se dilater à l’aise dans des courants rapides. On aime surtout à accompagner la reine Hortense, s’arrachant à cette multitude d’îles qui sont le charme, la distinction exceptionnelle et enviée du château de Baillon […] et se rendre à son atelier en plein vent, improvisé aux ruines de l’abbaye. »

Est-ce en souvenir secret du « pâle hortensia » qui y promena sa rêverie que Nerval accorde une place privilégiée à l’évocation de la fête de l’arc de cette année-là ?

NUIT D’ÉGAREMENT EN FORÊT D’ERMENONVILLE (CHAP. V )

Après avoir raccompagné Sylvie et son frère jusqu’à Loisy, le narrateur rentre chez son oncle, mais dans la nuit se trompe de chemin et s’égare en forêt :

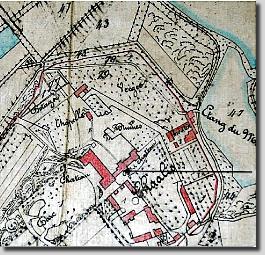

C’était à Loisy, dans l’ancienne maison du garde. Je les conduisis jusque-là puis je retournai à Montagny, où je demeurais chez mon oncle. En quittant le chemin pour traverser un petit bois qui sépare Loisy de Saint-S…., je ne tardai pas à m’engager dans une sente profonde qui longe la forêt d’Ermenonville ; je m’attendais ensuite à rencontrer les murs d’un couvent qu’il fallait suivre pendant un quart de lieue. La lune se cachait de temps à autre sous les nuages, éclairant à peine les roches de grès sombre et les bruyères qui se multipliaient sous mes pas. À droite et à gauche, des lisières de forêts sans routes tracées, et toujours devant moi ces roches druidiques de la contrée qui gardent le souvenir des fils d’Armen exterminés par les Romains ! Du haut de ces entassemens sublimes, je voyais les étangs lointains se découper comme des miroirs sur la plaine brumeuse, sans pouvoir distinguer celui même où s’était passée la fête.

L’air était tiède et embaumé ; je résolus de ne pas aller plus loin et d’attendre le matin, en me couchant sur des touffes de bruyères. — En me réveillant, je reconnus peu à peu les points voisins du lieu où je m’étais égaré dans la nuit. À ma gauche, je vis se dessiner la longue ligne des murs du couvent de Saint-S…., puis de l’autre côté de la vallée, la butte aux Gens-d’Armes avec les ruines ébréchées de l’antique résidence carlovingienne. Près de là, au-dessus des touffes de bois, les hautes masures de l’abbaye de Thiers découpaient sur l’horizon leurs pans de muraille percés de trèfles et d’ogives. Au-delà, le manoir gothique de Pontarmé, entouré d’eau comme autrefois, refléta bientôt les premiers feux du jour, tandis qu’on voyait se dresser au midi le haut donjon de la Tournelle et les quatre tours de Bertrand-Fosse sur les premiers coteaux de Montméliant.

Ce récit, qui pourrait sembler à première vue fantaisiste, est en fait d'une précision topographique telle que, mis à part quelques fils de fer barbelés à franchir, l’on peut en refaire sans aucune difficulté aujourd’hui encore l’itinéraire sur le terrain, ou le suivre sur la carte d’état-major de 1820.

En quittant Loisy, le narrateur se dirige vers le Nord mais au lieu de prendre à gauche le chemin de Mortefontaine, par Montaby, pour rentrer chez son oncle il traverse le Clos de la Folie (ô symbole !) et s'engage dans la « sente profonde » qui borde encore aujourd’hui le mur de l'ancien couvent de Saint-Sulpice-du-Désert, puis au lieu de continuer ce chemin, dit « chemin de Loisy » il se perd en obliquant à gauche à l'orée de la forêt où se trouvent en effet d'énormes blocs de grès. La forêt d'Ermenonville n'avait à l'époque ni la densité ni l'étendue qui est la sienne aujourd'hui, et Nerval a pu parfaitement, de ce point le plus élevé, au-dessus de simples « touffes d'arbres » repérer au Nord la Butte aux Gens d'armes et les ogives tréflées des ruines de l'abbaye de Thiers, et au Sud la colline de Montméliant, avec le vieux donjon de la Tournelle et le château de Bertrand-Fosse, aujourd'hui privé de ses tours (voir la carte du Valois nervalien).

L’identification topographique de la nuit passée en forêt d’Ermenonville n'aurait guère de sens s’il s’agissait simplement de démontrer l'authenticité du souvenir. Ce qui est en jeu ici, c'est la source de l'enchantement, de la douceur de cette nuit, qui naît non pas de l'imagination qui construirait plus ou moins fictivement un décor à la Walter Scott, mais bien du sentiment de profonde appartenance à un pays où il a fait bon se perdre parce qu’on le peut nommer, à une terre où il a fait bon se lover parce que c’est la terre maternelle.

OTHYS, LES HABITS DE NOCE (CHAP. VI)

De retour à Loisy, le narrateur trouve Sylvie éveillée. Abandonnant son travail de dentellière, elle va accompagner le narrateur jusqu’à Othys où demeure sa tante, belle figure patriarcale qui semble inspirée par le souvenir de la vieille Marie Jeanne Robquin, originaire d’Othys, qui berça la petite enfance de Gérard. Tout dans cette séquence narrative se trouve nimbé de charme poétique :

Nous partîmes en suivant les bords de la Thève à travers les prés semés de marguerites et de boutons d’or, puis le long des bois de Saint-Laurent, franchissant parfois les ruisseaux et les halliers pour abréger la route. Les merles sifflaient dans les arbres, et les mésanges s’échappaient joyeusement des buissons frôlés par notre marche.

Parfois nous rencontrions sous nos pas les pervenches si chères à Rousseau, ouvrant leurs corolles bleues parmi ces longs rameaux de feuilles accouplées, lianes modestes qui arrêtaient les pieds furtifs de ma compagne.

C’est dans ce cadre qui restitue toute la douceur du temps de l’enfance valoisienne que Nerval a choisi de situer l’épisode du simulacre de mariage qui s’est en fait passé dans un autre contexte, à Saint-Germain-en-Laye. À Othys, la scène prend une toute autre signification en permettant de susciter, en une démarche qui prélude à la séquence onirique d’Aurélia, les figures de la petite enfance, Antoine Boucher et son épouse Marie Jeanne Robquin et même la génération qui les a précédés, tels qu’ils furent dans leur jeunesse, tels que les deux pastels des jeunes mariés accrochés au mur les éternisent. Dans Aurélia ou Le Rêve et la Vie, Nerval établira nettement la relation entre le portrait et son oncle Boucher: «Un de ces parents vint à moi et m’embrassa tendrement. Il portait un costume ancien dont les couleurs semblaient pâlies, et sa figure souriante, sous ses cheveux poudrés, avait quelque ressemblance avec la mienne. Il me semblait plus précisément vivant que les autres, et pour ainsi dire en rapport plus volontaire avec mon esprit. — C’était mon oncle. » (I, 4). Sylvie et le narrateur revêtant les habits de noce d’autrefois, c’est le temps aboli, ou plutôt apte à se répéter, intact, permanent, comme une séquence cinématographique que l’on repasserait à l’infini : « La treizième revient… c’est encor la première… » :

Je la suivis, montant rapidement l’escalier de bois qui conduisait à la chambre. — Ô jeunesse, ô vieillesse saintes ! — qui donc eût songé à ternir la pureté d’un premier amour dans ce sanctuaire des souvenirs fidèles ? Le portrait d’un jeune homme du bon vieux temps souriait avec ses yeux noirs et sa bouche rose, dans un ovale, au cadre doré suspendu à la tête du lit rustique. Il portait l’uniforme des gardes-chasse de la maison de Condé ; son attitude à demi martiale, sa figure rose et bienveillante, son front pur sous ses cheveux poudrés, relevaient ce pastel, médiocre peut-être, des grâces de la jeunesse et de la simplicité. Quelque artiste modeste invité aux chasses princières s’était appliqué à le pourtraire de son mieux, ainsi que sa jeune épouse, qu’on voyait dans un autre médaillon, attrayante, maligne, élancée dans son corsage ouvert à échelle de rubans, agaçant de sa mine retroussée un oiseau posé sur son doigt. C’était pourtant la même bonne vieille qui cuisinait en ce moment, courbée sur le feu de l’âtre. Cela me fit penser aux fées des Funambules qui cachent, sous leur masque ridé, un visage attrayant, qu’elles révèlent au dénoûment, lorsqu’apparaît le temple de l’Amour et son soleil tournant qui rayonne de feux magiques.

TROISIÈME ANALEPSE, CHAALIS

(strate C, chap. VII)

La visite de l'abbaye de Chaalis avait dans Les Faux Saulniers un objectif touristique et archéologique. Dans Sylvie, le nom de Chaalis résonne tout autrement, suscitant le souvenir d'une mystérieuse célébration, où reparaît la figure d'Adrienne, dans un contexte onirique et funèbre tout imprégné de mysticisme païen et chrétien. Tout commence un soir de Saint-Barthélemy encore, par une folle chevauchée le long de la forêt d'Halatte. C’est là qu’en 1825, un temple gallo-romain voué, comme le montrent les nombreux ex-voto qu’on y a retrouvés, à la guérison de maladies liées à l’enfantement fut mis au jour en forêt d’Halatte, au nord de Mortefontaine. Signalé en 1825 par des forestiers à l’Inspection des Eaux-et-Forêts, le site ne fit l’objet d’une première communication au Comité archéologique de Senlis qu’en 1867, et de fouilles systématiques qu’en 1873-1874. C’est dire que pendant quarante ans, il conserva son aspect romantique et mystérieux de friche à ciel ouvert, où apparaissaient sous les pas des vestiges bien faits pour séduire l’adolescent rêveur et sans mère qu’était Gérard : multiples représentations votives de bébés emmaillotés, et aussi une représentation brisée (elle est aujourd’hui remontée et figure au musée de Senlis) de femme enceinte que l’on assimila aussitôt à une figure d’Isis. Est-ce le temple et ses ex-voto païens qui ont attiré là le narrateur et son compagnon Sylvain?

Il est quatre heures du matin ; la route plonge dans un pli de terrain ; elle remonte. La voiture va passer à Orry, puis à La Chapelle. À gauche, il y a une route qui longe le bois d’Halatte. C’est par là qu’un soir le frère de Sylvie m’a conduit dans sa carriole à une solennité du pays. C’était, je crois, le soir de la Saint-Barthélemy. À travers les bois, par des routes peu frayées, son petit cheval volait comme au sabbat. Nous rattrapâmes le pavé à Mont-Lévêque, et quelques minutes plus tard, nous nous arrêtions à la maison du garde, à l’ancienne abbaye de Chaalis. — Chaalis, encore un souvenir !

À Chaalis, c'est encore le mysticisme teinté de paganisme de la Renaissance qui retient l'attention du narrateur, faisant remonter à sa conscience le souvenir de l'Hypnérotomachia de Francesco Colonna. Le drame liturgique qui fut représenté ce soir-là à Chaalis (dans Les Faux Saulniers, la scène, de façon plus neutre et réaliste, était située dans un couvent de jeunes filles à Senlis) était réservé, comme un rite maçonnique, à un petit nombre d'initiés. Le narrateur et Sylvain n'en sont que les spectateurs clandestins. Le sujet du drame est la rédemption apportée aux hommes par le Christ triomphant des ténèbres, annoncée par un ange incarné par Adrienne :

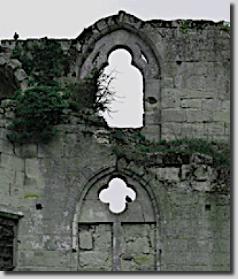

Cette vieille retraite des empereurs n’offre plus à l’admiration que les ruines de son cloître aux arcades byzantines, dont la dernière rangée se découpe encore sur les étangs, — reste oublié des fondations pieuses comprises parmi ces domaines qu’on appelait autrefois les métairies de Charlemagne. La religion, dans ce pays isolé du mouvement de la route et des villes, a conservé des traces particulières du long séjour qu’y ont fait les cardinaux de la maison d’Este à l’époque des Médicis : ses attributs et ses usages ont encore quelque chose de galant et de poétique, et l’on respire un parfum de la Renaissance sous les arcs des chapelles à fines nervures, décorées par les artistes de l’Italie. Les figures des saints et des anges se profilent en rose sur les voûtes peintes d’un bleu tendre, avec des airs d’allégorie païenne qui font songer aux sentimentalités de Pétrarque et au mysticisme fabuleux de Francesco Colonna.

Nous étions des intrus, le frère de Sylvie et moi, dans la fête particulière qui avait lieu cette nuit-là. Une personne de très illustre naissance, qui possédait alors ce domaine, avait eu l’idée d’inviter quelques familles du pays à une sorte de représentation allégorique où devaient figurer quelques pensionnaires d’un couvent voisin. Ce n’était pas une réminiscence des tragédies de Saint-Cyr, cela remontait aux premiers essais lyriques importés en France du temps des Valois. Ce que je vis jouer était comme un mystère des anciens temps. Les costumes, composés de longues robes, n’étaient variés que par les couleurs de l’azur, de l’hyacinthe ou de l’aurore. La scène se passait entre les anges, sur les débris du monde détruit. Chaque voix chantait une des splendeurs de ce globe éteint, et l’ange de la mort définissait les causes de sa destruction. Un esprit montait de l’abîme, tenant en main l’épée flamboyante, et convoquait les autres à venir admirer la gloire du Christ vainqueur des Enfers. Cet esprit, c’était Adrienne, transfigurée par son costume, comme elle l’était déjà par sa vocation. Le nimbe de carton doré qui ceignait sa tête angélique nous paraissait bien naturellement un cercle de lumière ; sa voix avait gagné en force et en étendue, et les fioritures infinies du chant italien brodaient de leurs gazouillements d’oiseau les phrases sévères d’un récitatif pompeux.

Rêve ou réalité, s'interroge Nerval — car c’est bien lui qui intervient en métalepse — qui va tenter de se donner pour preuves de l'authenticité de la scène vécue ce soir-là des détails dont certains renvoient au souvenir d'une réalité familière, tels l'horloge, les hautes armoires de noyer, que nous retrouvons au chapitre IX dans l'évocation de la maison de l'oncle. Mais d’autres sont bien étranges, tels le grand cygne aux ailes éployées sur la porte de la maison du garde ou le nain bizarre en tôle découpée, et semblent sortis tout droit de l'onirisme d'Hoffmann, dans une scène de plus en plus funèbre sur laquelle plane la commémoration de la Saint-Barthélémy :

En me retraçant ces détails, j’en suis à me demander s’ils sont réels, ou bien si je les ai rêvés. Le frère de Sylvie était un peu gris ce soir-là. Nous nous étions arrêtés quelques instants dans la maison du garde, — où, ce qui m’a frappé beaucoup, il y avait un cygne éployé sur la porte, puis au-dedans de hautes armoires en noyer sculpté, une grande horloge dans sa gaine, et des trophées d’arcs et de flèches d’honneur au-dessus d’une carte de tir rouge et verte. Un nain bizarre, coiffé d’un bonnet chinois, tenant d’une main une bouteille et de l’autre une bague, semblait inviter les tireurs à viser juste. Ce nain, je le crois bien, était en tôle découpée. Mais l’apparition d’Adrienne est-elle aussi vraie que ces détails et que l’existence incontestable de l’abbaye de Chaalis ? Pourtant c’est bien le fils du garde qui nous avait introduit dans la salle où avait lieu la représentation ; nous étions près de la porte, derrière une nombreuse compagnie assise et gravement émue. C’était le jour de la Saint-Barthélemy, singulièrement lié au souvenir des Médicis, dont les armes accolées à celles de la maison d’Este décoraient ces vieilles murailles… Ce souvenir est une obsession peut-être !

« DES MOIS SE PASSENT »

(strate E)

Sur le plan narratif, les deux derniers chapitres de Sylvie sont moins des « souvenirs » du Valois que la recomposition de ce qu’ils auraient pu être. Tout se passe comme si Nerval utilisait pour achever son récit une fiction susceptible de rendre compte du double échec affectif que représentent la rupture avec l’actrice et la perte des amours enfantines.

1838, AURÉLIE EN VALOIS (CHAP. XIII)

Le chapitre XIII met en scène le projet évoqué dès les notes préparatoires du feuillet Lovenjoul : « Je vais chercher l’actrice ». Inspiré peut-être par les représentations lyriques qui se donnaient alors à Royaumont, Nerval imagine que la troupe dans laquelle joue Aurélie doit faire une tournée en Valois et donnera des représentations à Chantilly, puis à Senlis et Dammartin, tournée dans laquelle le narrateur tiendra le rôle de « seigneur poète », à la manière du Roman comique de Scarron. L’épisode est du reste l’un des sujets proposés à Maurice Sand en novembre 1853 pour le projet d’ illustrations de Sylvie : « Il y a encore une scène de comédiens dans la forêt de Chantilly »Toujours obsédé par la ressemblance entre Adrienne et Aurélie, le narrateur va entraîner l’actrice sur les lieux où eut lieu la ronde enfantine qui a fait l’objet de la première analepse. Mais le lieu s’est déplacé, et passe, fugitive, une autre ressemblance, celle de Sophie, baronne Adrien de Feuchères :

[…] je louai des chevaux, et nous prîmes la route des étangs de Commelle pour aller déjeuner au château de la reine Blanche. Aurélie, en amazone, avec ses cheveux blonds flottants, traversait la forêt comme une reine d’autrefois, et les paysans s’arrêtaient éblouis. — Mme de F… était la seule qu’ils eussent vue si imposante et si gracieuse dans ses saluts. — Après le déjeuner, nous descendîmes dans des villages rappelant ceux de la Suisse, où l’eau de la Nonette fait mouvoir des scieries. Ces aspects chers à mes souvenirs l’intéressaient sans l’arrêter. J’avais projeté de conduire Aurélie au château, près d’Orry, sur la même place verte où pour la première fois j’avais vu Adrienne.

Le contexte valoisien va avoir pour fonction de mettre en récit l’histoire navrante d’un échec sentimental, matière également des lettres dites « d’amour » ou « à Jenny Colon ». En effet, en 1838 s’achève l’idylle de Nerval et Jenny Colon dont le mariage avec le flûtiste Leplus apparaît en filigrane dans celui d’Aurélie avec le régisseur de la troupe. Mais plus encore, c’est le motif de la faute qui se trouve ici objectivé, venant alimenter la névrose identitaire : reproduisant le processus à l’œuvre chez les personnages fictifs de Médard, dans Le Magnétiseur, et de Brisacier dans le Roman tragique, aggravé du fait qu’il se situe maintenant dans la très grande proximité de l’expérience vécue, le dénouement de l’aventure sentimentale avec Aurélie met le narrateur devant l’évidence qu’il aurait pu être aimé s’il avait su être lui-même, ou plutôt échapper à sa propre multiplicité, qui ne peut apparaître à l’être aimé que comme duplicité :

Nulle émotion ne parut en elle. Alors je lui racontai tout ; je lui dis la source de cet amour entrevu dans les nuits, rêvé plus tard, réalisé en elle. Elle m’écoutait sérieusement et me dit : — Vous ne m’aimez pas ! Vous attendez que je vous dise : La comédienne est la même que la religieuse ; vous cherchez un drame, voilà tout, et le dénoûment vous échappe. Allez, je ne vous crois plus !

Cette parole fut un éclair. Ces enthousiasmes bizarres que j’avais ressentis si longtemps, ces rêves, ces pleurs, ces désespoirs et ces tendresses,… ce n’était donc pas l’amour ? Mais où donc est-il ?

Aurélie joua le soir à Senlis. Je crus m’apercevoir qu’elle avait un faible pour le régisseur, — le jeune premier ridé. Cet homme était d’un caractère excellent et lui avait rendu des services.

1853, SYLVIE À DAMMARTIN

(STRATE E, CHAP. XIV)

Le chapitre XIII a sonné le glas de l’amour qui, comme Nerval l’écrira dans Aurélia fut pour lui « l’émotion la plus navrante, le coup le plus terrible frappé sur l’âme par le destin ». Reste à faire le deuil de la « douce réalité » de Sylvie. Dans un chapitre très symboliquement intitulé « Dernier feuillet », Nerval reprend pied dans le présent de l’écriture de sa nouvelle pour évoquer le Valois désormais désenchanté de son enfance. Le nom de Mortefontaine, pourtant clairement évoqué par les vers gravés sur les rochers du Grand Parc, et sur la fontaine du village, et par la grotte du Petit Parc, est toujours esquivé :

Ermenonville ! pays où fleurissait encore l’idylle antique, — traduite une seconde fois d’après Gessner ! tu as perdu ta seule étoile, qui chatoyait pour moi d’un double éclat. Tour à tour bleue et rose, comme l’astre trompeur d’Aldebaran, c’était Adrienne ou Sylvie, — c’étaient les deux moitiés d’un seul amour. L’une était l’idéal sublime, l’autre la douce réalité. Que me font maintenant tes ombrages et tes lacs, et même ton désert ? Othys, Montagny, Loisy, pauvres hameaux voisins, Chaâlys, — que l’on restaure, — vous n’avez rien gardé de tout ce passé ! Quelquefois j’ai besoin de revoir ces lieux de solitude et de rêverie. J’y relève tristement en moi-même les traces fugitives d’une époque où le naturel était affecté ; je souris parfois en lisant sur le flanc des granits certains vers de Roucher, qui m’avaient paru sublimes, — ou des maximes de bienfaisance au-dessus d’une fontaine ou d’une grotte consacrée à Pan. Les étangs, creusés à si grands frais, étalent en vain leur eau morte que le cygne dédaigne. Il n’est plus, le temps où les chasses de Condé passaient avec leurs amazones fières, où les cors se répondaient de loin, multipliés par les échos !… Pour se rendre à Ermenonville, on ne trouve plus aujourd’hui de route directe. Quelquefois j’y vais par Creil et Senlis, d’autres fois par Dammartin.

Le nom de Dammartin suscite le souvenir de Sylvie, que l’on a laissée au chapitre XII sur le point d’épouser le Grand Frisé qui s’apprêtait lui-même à ouvrir un commerce de pâtisserie à Dammartin. C’est chose faire au dernier chapitre, Sylvie est mère de deux enfants, et son époux est pâtissier. Coïncidence ? Un seul pâtissier, avec son épouse et un enfant, est pour la première fois répertorié au recensement de Dammartin en 1841, mais il n’a pas l’âge d’être le frère de lait de Gérard… Ici encore, Nerval a pris soin de brouiller les pistes puisque dans Promenades et Souvenirs, il dira qu’il faut chercher ce qu’est devenue Sylvie, non pas à Dammartin, mais à La Chapelle-en-Serval. Les retrouvailles à Dammartin sont amicales, apaisées, presque joyeuses semble-t-il, mais en fait vidées de toute substance, car, dans un cadre où tout est « passé de mode », les protagonistes n’accomplissent plus que des gestes mécaniques coupés de leur signification ancestrale :

À Dammartin, l’on n’arrive jamais que le soir. Je vais coucher alors à l’Image Saint-Jean. On me donne d’ordinaire une chambre assez propre tendue en vieille tapisserie avec un trumeau au-dessus de la glace. Cette chambre est un dernier retour vers le bric-à-brac, auquel j’ai depuis longtemps renoncé. On y dort chaudement sous l’édredon, qui est d’usage dans ce pays. Le matin, quand j’ouvre la fenêtre, encadrée de vigne et de roses, je découvre avec ravissement un horizon vert de dix lieues, où les peupliers s’alignent comme des armées. Quelques villages s’abritent çà et là sous leurs clochers aigus, construits, comme on dit là, en pointes d’ossemens. On distingue d’abord Othys, — puis Ève, puis Ver ; on distinguerait Ermenonville à travers le bois, s’il avait un clocher, — mais dans ce lieu philosophique on a bien négligé l’église. Après avoir rempli mes poumons de l’air si pur qu’on respire sur ces plateaux, je descends gaiement et je vais faire un tour chez le pâtissier. « Te voilà, grand frisé ! — Te voilà, petit Parisien ! » Nous nous donnons les coups de poings amicaux de l’enfance, puis je gravis un certain escalier où les joyeux cris de deux enfans accueillent ma venue. Le sourire athénien de Sylvie illumine ses traits charmés. Je me dis : Là était le bonheur peut-être ; cependant…

Je l’appelle quelquefois Lolotte, et elle me trouve un peu de ressemblance avec Werther, moins les pistolets, qui ne sont plus de mode. Pendant que le grand frisé s’occupe du déjeuner, nous allons promener les enfans dans les allées de tilleuls qui ceignent les débris des vieilles tours de brique du château. Tandis que ces petits s’exercent, au tir des compagnons de l’arc, à ficher dans la paille les flèches paternelles, nous lisons quelques poésies ou quelques pages de ces livres si courts qu’on ne fait plus guère.

Enfin, dans une dernière et brève analepse, présentée avec l’apparente désinvolture que sait mettre Nerval pour ce qui lui tient à cœur, comme la réparation d’un simple oubli dans le récit du chapitre XIII, le narrateur va clore définitivement les amours perdues en osant enfin s’informer du sort d’Adrienne. Il est accueilli par un éclat de rire de Sylvie, dont la réponse rend rétrospectivement vain le retour en Valois de 1835 du début de la nouvelle :

J’oubliais de dire que le jour où la troupe dont faisait partie Aurélie a donné une représentation à Dammartin, j’ai conduit Sylvie au spectacle, et je lui ai demandé si elle ne trouvait pas que l’actrice ressemblait à une personne qu’elle avait connue déjà. — À qui donc ? — Vous souvenez-vous d’Adrienne ?

Elle partit d’un grand éclat de rire en disant : « Quelle idée ! » Puis, comme se le reprochant, elle reprit en soupirant : « Pauvre Adrienne ! elle est morte au couvent de Saint-S…, vers 1832. »

Sous l’apparence d’une nouvelle qui passera longtemps pour charmante, mais légère, Nerval a donc méthodiquement désenchanté la part la plus précieuse de lui-même, son enfance valoisienne. On a décelé à plusieurs reprises combien le retour en Valois était redouté car ce qui se jouait là, c’était une véritable catharsis qui permettrait la reconquête d’une identité désormais solidement ancrée dans le granit de la terre maternelle. En 1853, au moment où s’achève l’écriture de Sylvie, Nerval sait que la partie est perdue.

Août 1853, publication de Sylvie. Souvenirs du Valois dans la Revue des Deux Mondes

Le Théâtre des Variétés assidument fréquenté par Nerval, où Jenny Colon se produisait comme actrice jusqu'en 1835, avant d'être engagée à l'Opéra-Comique l'année suivante

Jenny Colon, gravure publiée dans Le Monde dramatique, 1er semestre 1835

"Plus loin que Louvres est un chemin bordé de pommiers...", chemin que, cette fois, Nerval ne prendra pas. C'est aujourd'hui la départementale165, bordée de poiriers

Le portillon d'entrée du Jeu de l'arc de Loisy et la bannière de la Compagnie du Jeu de l'Arc de Loisy, photographiés en 1970 par Jacques Bony. On remarquera l'étoile à cinq branches sur la bannière.

Les Messageries du faubourg Saint-Denis

L'ITINÉRAIRE DE 1835

Dans l'inventaire après décès dressé le 6 novembre 1820, les gravures de La Nouvelle Héloïse par Moreau dont il est ici question ne figurent pas. Elles apparaissent en revanche sur l'inventaire du logement de la rue Coquillière dressé après le décès de Marguerite Victoire en 1828. Il est probable que ces gravures avaient été ôtées de la maison de Mortefontaine avant l'inventaire après décès d'Antoine Boucher. (texte intégral de l'inventaire)

De Loisy à Mortefontaine où se trouve la maison de l'oncle Antoine Boucher. Carte d'état-major 1820. Voir aussi la carte du Valois nervalien

De Loisy à Ermenonville. Carte d'état-major 1820. Voir aussi la carte du Valois nervalien

DE LOISY À MORTEFONTAINE

DE LOISY À ERMENONVILLE

La maison d'Antoine Boucher à Mortefontaine. Aquarelle du duc Antoine Agénor de Gramont

"Enfin, laissant le Désert à gauche..." Au sortir de la forêt, les étangs du Désert d'Ermenonville

traversée de la forêt, entre Mortefontaine et Ermenonville

"les poteaux dont les palettes annoncent diverses routes n’offrent plus, par endroits, que des caractères effacés"

Le temple de la philosophie jadis. Lithographie de Deroy, 1820

Le temple de la philosophie aujourd'hui

L'autel dédié à la Rêverie

À ERMENONVILLE

On peut songer aussi au "petit château" à Chaalis, aujourd'hui détruit, que l'on voit sur ce plan datant de 1844, perpendiculaire au bâtiment XVIIIe siècle (musée actuel), comme l'indique la flèche. Il faisait face à la grande allée de tilleuls bordant la pelouse

À CHAALIS

PREMIÈRE ANALEPSE vers 1822

- LE(S) CHÂTEAU(X) D'ADRIENNE

Faut-il songer au château de Mortefontaine "avec ses toits pointus couverts d'ardoise" ?...

... ou bien au château d'Ermenonville ?...

... au château de Mont-L'Évêque aux toits d'ardoise également pointus, au pied duquel coule la Nonette ?...

... à Saint-Sulpice-du-Désert, perdu aujourd'hui dans les bois ?...

Peut-être Nerval a-t-il songé aussi au parc de Valgenceuse, près de Senlis où Delphine fut pensionnaire...

Retour vers le château d'Ermenonville

Le parc à l'arrière du château d'Ermenonville

Marais du Lys, au confluent de la Thève et de l’Oise où se trouvent les châteaus de Lamorlaye et de Coye, et l'abbaye de Royaumont (carte d’état-major 1820, détail)

DEUXIÈME ANALEPSE vers 1827

FÊTE DE L'ARC

rivière emblématique de l'univers valoisien de Nerval, la Thève prend sa source à Saint-Sulpice-du-Désert, traverse le Grand Parc de Mortefontaine, puis s'étale en zones marécageuses, le Marais du Lys, vers l'Ouest avant de se jeter dans l'Oise (cliquer sur l'image pour agrandir)

L'abbaye de Royaumont au début de XIXe siècle, gravure de F. Villeneuve (Archives de l'abbaye de Royaumont)

Cachet de l'industriel Van der Mersch qui entreprit les travaux de fouilles et de restauration de l'abbaye de Royaumont (Archives de l'abbaye de Royaumont)

NUIT D'ÉGAREMENT

En quittant Loisy, le narrateur se dirige vers Saint-Sulpice en traversant le Clos de la Folie, mais, au lieu de prendre à gauche vers Montaby, il continue tout droit en prenant la "sente profonde" qui longe le mur de Saint-Sulpice (Carte d'étatt-major 1820)

La "sente profonde" qui longe le mur du domaine de Saint-Sulpice-du-Désert

Le mur du domaine de Saint-Sulpice-du-Désert se prolonge par une grille

À l'extrémité du domaine de Saint-Sulpice-du-Désert une grille ne clôt plus que symboliquement la propriété.

Au-delà de la grille, en obliquant vers la gauche, on rencontre les premiers blocs de grès, que Nerval appelle "roches druidiques"

Le terrain s'élève progressivement, les "roches druidiques" deviennent une véritable barre rocheuse, jusqu'au rocher qui culmine, bien visible sur la carte d'état-major ancienne, où le narrateur décide de passer le reste de la nuit.

La flèche montre le rocher situé à l'Est du pavé d'Avesne (D126 aujourd'hui), d'où la vue s'étendait à l'époque sur l'horizon environnant. Aujourd'hui cette vue est cachée par la progression du massif forestier.

Du haut de cet énorme rocher, le narrateur voit au matin "les murailles percées de trèfles et d'ogives de l'abbaye de Thiers"

OTHYS - LES HABITS DE NOCE

Dentelle de Chantilly, dont une spécificité était d'être noire

"nous étions l’époux et l’épouse pour tout un beau matin d’été."

- TROISIÈME ANALEPSE - CHAALIS