LE VALOIS DE GÉRARD DE NERVAL

AURÉLIA, LE VALOIS TRANSFIGURÉ

Selon un processus également à l'oeuvre sur le plan identitaire dans la Généalogie fantastique en 1841, Nerval dans les derniers mois de sa vie, va substituer au Valois réel de son enfance, devenu le tombeau du bonheur perdu, un lieu fantasmatique. Un feuillet manuscrit autographe intitulé « Saint-Eustache » (ci-contre), non utilisé pour la publication, montre qu'il avait imaginé de faire de ses origines valoisiennes une évocation mythique, probablement en ouverture aux Mémoires qu’il se proposait de composer sous le titre « Artémis ou le rêve et la vie ». L'enfant abandonné dès le berceau y apparaît comme un aiglon (et le choix de la métaphore, en ce pays investi par les Bonaparte n'est pas indifférent) chassé de l'Olympe pour quelque faute obscure, désavoué, raillé par les siens, et tombant tel un « Icare oublié » près des étangs de Charlepont, que Nerval orthographie ici Châllepont selon la prononciation d'autrefois.

Gloire aux tentes de Cédar et aux tabernacles de Sion ! j’ai reconnu ma patrie du ciel… Les voix de mes sœurs étaient douces et la parole de ma Mère résonnait comme un pur crystal. Elle n’avait plus l’accent irrité d’autrefois, lorsque je fus précipité de l’Olympe pour avoir désobéi au Seigneur. Longtemps je roulai dans l’espace, poursuivi des imprécations railleuses de mes frères et de mes sœurs, et j’allai tomber d’un vol lourd dans les étangs de Châllepont. Les oiseaux de marais m’entourèrent se disant entre eux : quel est donc cet oiseau bizarre ? Ses plumes sont un duvet jaune et son bec se recourbe comme celui de l’aigle… Que nous veut cet inconnu qui n’a point d’autel ni de patrie ? Comme les cygnes de Norwège, il chante un pays inconnu et des cieux qui nous sont fermés !

Cependant c’est au milieu d’eux, parmi les verts bocages et les forêts ombreuses, que j’ai pu grandir en liberté. Muses de Morfontaine et d’Ermenonville, avez-vous retenu mes chants ? Parfois vos folles chasseresses m’ont visé d’un trait mal ajusté. J’ai laissé tombé les plus belles de mes plumes sur l’azur nacré de vos lacs, sur le courant de vos rivières. La Nonette, l’Oise et la Thève furent les témoins de mes jeux bruyants ; j’ai compté vos granits altiers, vos solitudes abritées, vos manoirs et vos tourelles – et ces noirs clochers qui se dressent vers le ciel comme des aiguilles d’ossements…

Le manuscrit enchaîne ensuite, avec de légères variantes, sur l'épisode du retour du père, au chapitre IV, de Promenades et Souvenirs intitulé « Juvenilia » :

J’avais sept ans et je jouais insouciant sur la porte de mon oncle quand trois officiers parurent devant la maison, l’or noirci de leurs uniformes brillait à peine sous leurs capotes de soldats. Le premier m’embrassa avec une telle effusion que je m’écriai : « Mon père !… tu me fais mal ! » De ce jour mon destin changea.

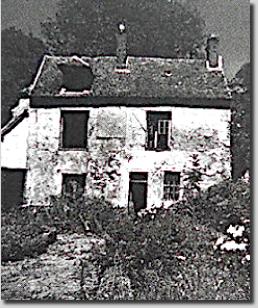

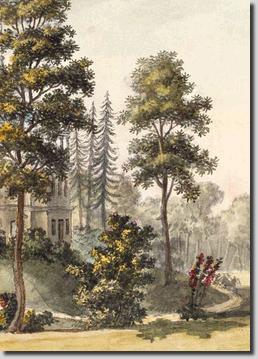

Dans Aurélia, c'est l'hallucination qui vient compenser l'angoisse existentielle de la perte et de l'absence. Durant la crise de 1841, Nerval revoit en état hypnagogique la maison de l'oncle Boucher. Elle a retrouvé la fraîcheur de ses contrevents verts et la présence chaleureuse de ses habitants, les villageoises de la petite enfance et particulièrement la plus âgée à la voix mélodieuse que Nerval a évoquée souvent, Marie Jeanne Robquin, âgée de soixante ans quand elle recueillit Gérard. Les objets familiers sont là tels que les évoque l'Inventaire après décès qui fut dressé en 1820 à la mort du couple Boucher : le lit à colonnes drapé de perse rouge, l'horloge rustique, les meubles, les tableaux, mais tout a pris valeur d'essence, échappant ainsi à la précarité du temps vécu. « L'aïeul » qui vit ici n'est pas seulement Antoine Boucher, mais son propre aïeul, le peintre flamand « mort depuis plus d'un siècle », et la grande figure qui guide le narrateur dans le jardin, entourant « gracieusement de son bras nu une longue tige de rose trémière » semble devoir conjurer l'irréversible. Présente aussi dans Artémis ou Le Ballet des heures (« La rose qu'elle tient, c'est la rose trémière »), elle incarne un temps devenu cyclique qui conjure la mort, où l'heure « pivotale », la treizième, est encore la première.

J’entrai dans une maison riante, dont un rayon de soleil couchant traversait gaiement les contrevents verts que festonnait la vigne. Il me semblait que je rentrais dans une demeure connue, celle d’un oncle maternel, peintre flamand, mort depuis plus d’un siècle. Les tableaux ébauchés étaient suspendus çà et là ; l’un d’eux représentait la fée célèbre de ce rivage. Une vieille servante, que j’appelai Marguerite et qu’il me semblait connaître depuis l’enfance, me dit : « N’allez-vous pas vous mettre sur le lit ? car vous venez de loin, et votre oncle rentrera tard ; on vous réveillera pour souper. » Je m’étendis sur un lit à colonnes drapé de perse à grandes fleurs rouges. Il y avait en face de moi une horloge rustique accrochée au mur, et sur cette horloge un oiseau qui se mit à parler comme une personne. Et j’avais l’idée que l’âme de mon aïeul était dans cet oiseau ; mais je ne m’étonnais pas plus de son langage et de sa forme que de me voir transporté comme d’un siècle en arrière. L’oiseau me parlait de personnes de ma famille vivantes ou mortes en divers temps, comme si elles existaient simultanément, et me dit : « Vous voyez que votre oncle avait eu soin de faire son portrait d’avance… maintenant elle est avec nous. » Je portais les yeux sur une toile qui représentait une femme en costume ancien à l’allemande, penchée sur le bord du fleuve, et les yeux attirés vers une touffe de myosotis. (Aurélia, première partie, chapitres IV)

Je me trouvai tout à coup dans une salle qui faisait partie de la demeure de mon aïeul. Elle semblait s’être agrandie seulement. Les vieux meubles luisaient d’un poli merveilleux, les tapis et les rideaux étaient comme remis à neuf, un jour trois fois plus brillant que le jour naturel arrivait par la croisée et par la porte, et il y avait dans l’air une fraîcheur et un parfum des premières matinées tièdes du printemps. Trois femmes travaillaient dans cette pièce, et représentaient, sans leur ressembler absolument, des parentes et amies de ma jeunesse. Il semblait que chacune eût les traits de plusieurs de ces personnes. Les contours de leur figure variaient comme la flamme d’une lampe, et à tout moment quelque chose de l’une passait dans l’autre ; le sourire, la voix, la teinte des yeux, de la chevelure, la taille, les gestes familiers s’échangeaient comme si elles eussent vécu de la même vie, et chacune était ainsi un composé de toutes, pareille à ces types que les peintres imitent de plusieurs modèles pour réaliser une beauté complète.

La plus âgée me parlait avec une voix vibrante et mélodieuse que je reconnaissais pour l’avoir entendue dans l’enfance, et je ne sais ce qu’elle me disait qui me frappait par sa profonde justesse. Mais elle attira ma pensée sur moi-même, et je me vis vêtu d’un petit habit brun de forme ancienne, entièrement tissu à l’aiguille de fils ténus comme ceux des toiles d’araignées. Il était coquet, gracieux et imprégné de douces odeurs. Je me sentais tout rajeuni et tout pimpant dans ce vêtement qui sortait de leurs doigts de fée, et je les remerciais en rougissant, comme si je n’eusse été qu’un petit enfant devant de grandes belles dames. Alors l’une d’elles se leva et se dirigea vers le jardin.

Chacun sait que dans les rêves on ne voit jamais le soleil, bien qu’on ait souvent la perception d’une clarté beaucoup plus vive. Les objets et les corps sont lumineux par eux-mêmes. Je me vis dans un petit parc où se prolongeaient des treilles en berceaux chargées de lourdes grappes de raisins blancs et noirs ; à mesure que la dame qui me guidait s’avançait sous ces berceaux, l’ombre des treillis croisés variait encore pour mes yeux ses formes et ses vêtements. Elle en sortit enfin et nous nous retrouvâmes dans un espace découvert. On y apercevait à peine la trace d’anciennes allées qui l’avaient jadis coupé en croix. La culture était négligée depuis de longues années, et des plants épars de clématites, de houblon, de chèvrefeuille, de jasmin, de lierre, d’aristoloche étendaient entre les arbres d’une croissance vigoureuse leurs longues traînées de lianes. Des branches pliaient jusqu’à terre chargées de fruits, et parmi des touffes d’herbes parasites s’épanouissaient quelques fleurs de jardin revenues à l’état sauvage. (Aurélia, première partie, chapitre VI)

Fragment manuscrit autographe intitulé "Saint-Eustache".

La maison d'Antoine Boucher, aquarelle du duc de Gramont, imaginée sans doute à partir de photos.

La maison d'Antoine Boucher photographiée vers 1950

Le jardin d'Antoine Boucher photographié par Aristide Marie

Nerval à la rose trémière

Les roses trémières fleurissaient dans le Parc de Mortefontaine, autour de la glacière, tout près du mur du jardin d'Antoine Boucher (aquarelle de Thiéry, 1809)