LE VOYAGE EN ITALIE DE 1834

Le 12 juillet 1834, Gérard se trouve hériter de son grand-père maternel la somme assez considérable de 27 682 francs en rentes sur l’État. Il s’est émancipé de son père en quittant son foyer. Fin 1834 ou début 1835, il informe son ami Papion Du Château qu’il faut lui écrire désormais impasse du Doyenné : « Pour mon adresse, elle est : impasse du Doyenné n° 3 mais je n’y suis jamais. C’est-à-dire que rien n’y est arrangé j’y perche sur un matelas en attendant mieux […] Quant à la rue Saint-Martin vous savez que depuis longtemps je n’y reste plus. »

L’argent de son grand-père va d’abord servir à financer dès l’automne un voyage en Italie. Le 23 septembre, il est à Aix-en-Provence, d’où il envoie des nouvelles à son père, en précisant, sans doute pour le rassurer à la fois sur sa santé et sur ses intentions : « Je me porte admirablement […] Je ne vais pas tarder à aller à Agen ». Agen est le berceau de sa famille paternelle, il y passera à son retour d’Italie. Le lendemain 24 septembre, toujours d’Aix, dans la lettre adressée à son ami Jehan Duseigneur le ton est tout autre : il est à court d’argent, et il faut de toute urgence vendre les huit « coupons » d’emprunt Cortès hérités de son grand-père, lui faire parvenir la somme poste restante à Naples, et surtout ne rien dire au docteur Labrunie du but véritable de l’équipée. En fait, Gérard va passer tout le mois d’octobre en Italie sans les subsides attendus, vivant, dit-il avec philosophie, de « macaroni et de fruit ». Des étapes qui précèdent l’arrivée à Naples, Nerval ne révèle que quelques bribes, de Rome notamment, où il séjourne dix jours : « Le dôme de Saint-Pierre, le Vatican, le Colysée m’apparurent ainsi qu’un rêve. »

L’EXPÉRIENCE NAPOLITAINE

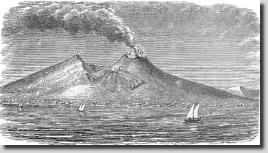

Le séjour à Naples fut incontestablement l’expérience majeure du voyage en Italie. Un peu pêle-mêle, alors qu’il est de retour à Marseille le 4 novembre, Nerval évoque dans une longue lettre à ses amis Duseigneur, Gautier et Nanteuil plusieurs événements qui l’ont marqué : la tempête qu’il a essuyée durant la traversée entre Civita-Vecchia et Naples, la « Judith », tableau attribué alors au Caravage qu’il a vu au Musée de Naples, le Vésuve et les cendres chaudes de sa récente éruption, qui ont été fatales à ses bottes. Chacun de ces épisodes napolitains vécus en octobre 1834 va cheminer dans l’œuvre et reparaître plus ou moins fantasmatiquement, associés à l’image de l’actrice Jenny Colon aimée encore secrètement, dont il ne parle évidemment pas dans sa correspondance à ses amis, pas plus que d’autres événements napolitains plus inquiétants, tels que la rencontre avec une étrange jeune femme aux allures de magicienne de Thessalie « à qui l’on donnait son âme pour un rêve », la tentative de suicide, au petit matin, sur les hauteurs du Pausilippe, ou la visite des ruines de Pompéi en compagnie d’une fantasque jeune Anglaise, événements qui ne seront que tardivement mis en récit dans Un Roman à faire, puis dans Le Temple d’Isis. Souvenirs de Pompéi, et dans Octavie.

UN ROMAN À FAIRE

« Où donc cette image [celle de la Mort] s’est-elle déjà offerte à moi ? Ah ! je vous l’ai dit, c’était à Naples, il y a trois ans. J’avais fait rencontre à la Villa-Reale d’une jeune femme qui vous ressemblait »

Première élaboration littéraire de l’expérience napolitaine, le court roman épistolaire intitulé Un Roman à faire fut publié anonymement en décembre 1842 dans La Sylphide, alors que Nerval venait de s’embarquer pour l’Orient. Un prologue et un épilogue sont censés expliquer l’origine des lettres entrées en possession de l’auteur :

Peut-être est-ce un soin pieux d’arracher à l’oubli l’un de ces noms [le chevalier Dubourjet] dont il prend possession si vite, et cependant nous avons hésité à publier des choses intimes, dont une parente éloignée nous a transmis la possession, sans savoir si le public y prendrait autant d’intérêt que nous-même. De quoi s’agit-il en effet ? D’un paquet de lettres écrites sur papier assez gros, qui gisaient sous le nœud d’un ruban passé au fond d’une valise d’officier de marine.

Les indications biographiques données par Nerval ont permis d’identifier le chevalier Dubourjet à Justin Duburgua, compatriote agenais d’Étienne Labrunie, que Nerval situe sur une branche de sa propre famille paternelle dans sa Généalogie en 1841. Il est par ailleurs très vraisemblable que Gérard, de passage à Agen en novembre 1834, ait effectivement rencontré les membres de la famille Duburgua, et, pourquoi pas, reçu un « paquet de lettres » dont il lui serait venu à l’idée de faire un roman. Cependant, malgré les rapprochements possibles avec l’histoire et la personnalité de Justin Duburgua que nous avons analysés, il paraît plus probable que les six lettres qui constituent le petit roman épistolaire ne sont pas de Duburgua, mais bien de Gérard, qui utilise pour son roman des lettres inspirées par son propre amour pour Jenny Colon, et que l’on a appelées « Lettres à Jenny Colon », « Lettres à Aurélia » ou simplement « Lettres d’amour » dont on connaît deux séries manuscrites autographes, conservées l’une à la Bibliothèque de l’Institut (fonds Lovenjoul), l’autre à la Bibliothèque nationale Les lettres I et II d’Un Roman à faire correspondent au manuscrit Lovenjoul D 740, fol. 8 r° et v°, et 9 r°, et partiellement au manuscrit BnF, fol. 1, lettre 9 et fol. 14 et 15, lettres 23 et 24. La lettre III correspond partiellement au manuscrit Lovenjoul D 740, fol. 10 v° (brouillon) et 12 r° (mise au net), à partir de « Mourir ! Grand Dieu » et v° jusqu’à « il faudra donc vous éveiller ». La lettre IV correspond au manuscrit BnF, fol. 9, lettre 17. La lettre V correspond au manuscrit Lovenjoul D 740, fol. 20 r° et BnF, fol. 8, lettre 15, avec quelques variantes. La lettre VI correspond fragmentairement au manuscrit Lovenjoul D 740, fol. 21 r° et BnF, fol. 7 et 8, lettre 13.

La troisième des six lettres d’Un Roman à faire relate la rencontre napolitaine comme un souvenir rappelé à la mémoire par l’allusion au dévouement jusqu’à la mort promis à la femme aimée : « vous savez bien que ma plus grande envie ne peut être que de mourir pour vous ! » Un soir à Naples, le narrateur fait la rencontre d’une jeune femme aux allures de magicienne de Thessalie qui lui semble le double de la femme aimée. Dans la pièce où l’entraine son étrange conquête trônent une madone noire et une sainte Rosalie couronnée de roses violettes :

La chambre où j’étais entré avait quelque chose de mystique par le hasard ou le choix singulier des objets qu’elle renfermait. Une madone noire, couverte d’oripeaux, et dont mon hôtesse était chargée de rajeunir l’antique parure, figurait sur une commode, près d’un lit aux rideaux de serge verte ; une figure de sainte Rosalie, couronnée de roses violettes, semblait plus loin protéger le berceau d’un enfant endormi.

Cette aventure d’un soir est suivie au matin d’une errance dans les faubourgs de Naples jusqu’au Pausilippe où le narrateur est saisi d’un brusque désir de mort :

[…] je me mis à gravir le Pausilippe au-dessus de la grotte. Arrivé tout en haut, je me promenai en regardant la mer déjà bleue, la ville où l’on n’entendait encore que les bruits du matin, et les deux îles d’Ischia et de Nisita [sic pour Nisida], où le soleil commençait à dorer le haut des villas. Je n’étais pas attristé le moins du monde, je marchais à grands pas, je courais, je descendais les pentes, je me roulais dans l’herbe humide, mais dans mon cœur, il y avait l’idée de la mort […] Il n’y avait qu’un pas à faire ; à l’endroit où j’étais, la montagne était coupée comme une falaise. La mer grondait au bas, bleue et pure ; ce n’était plus qu’un moment à souffrir. »

La troisième lettre d’Un Roman à faire n’en dira pas plus sur le séjour napolitain. Dix ans plus tard, renonçant à la fois au masque du chevalier Dubourjet et à l’autocensure qui l’a amené à « ne pas dire tout » sur son séjour italien, Nerval reprend cette lettre en l’insérant dans le récit plus complet, mais parfois contradictoire, d’Octavie.

OCTAVIE

Le souvenir du voyage en Italie reparaît en 1853 dans la nouvelle intitulée Octavie. Publiée pour la première fois le 17 décembre par Alexandre Dumas dans Le Mousquetaire, elle fut reprise quelques jours plus tard dans Les Filles du feu, mais rien ne permet de dire à quelle date elle fut composée.

Explicitement inspiré par le voyage de 1834, même si une probable coquille d’imprimeur indique 1832, le récit débute, un peu comme le premier chapitre de Sylvie, par un spectacle quotidien au théâtre où Nerval se laisse enchanter par une voix délicieuse dans laquelle on reconnaît évidemment Jenny Colon qui, à cette date, est encore engagée au théâtre des Variétés :

Ce fut vers l’année 1832 qu’un vif désir me prit de voir l’Italie. Tous les soirs, au théâtre j’aspirais d’avance l’âpre senteur des marronniers alpins ; la cascade de Terni, la source écumante du Téverone jaillissaient pour moi seul entre les portans éraillés des coulisses d’un petit théâtre… Une voix délicieuse comme celle des sirènes, bruissait à mes oreilles comme si les roseaux de Trasimène eussent tout à coup pris une voix… Il fallait partir.

Premier de ces « aveux » qui furent jusqu’à présent passés sous silence, à Marseille, Nerval évoque sa rencontre avec une étrange et fantasque jeune Anglaise, qui se rend à Naples comme lui, en compagnie de son père (ailleurs, ce sera son époux) malade, nage comme une sirène, trompe son impatience en « imprima[n]t ses dents d’ivoire dans l’écorce d’un citron », et lui donne rendez-vous aux ruines de Pompéi :

C’est à Marseille que je m’arrêtai d’abord. Tous les matins, j’allais prendre les bains de mer au Château-Vert, et j’apercevais de loin, en nageant, les îles riantes du golfe. Tous les jours aussi, je me rencontrais dans la baie azurée avec une jeune fille anglaise, dont le corps délié fendait l’eau verte auprès de moi. Cette fille des eaux, qui se nommait Octavie, vint un jour à moi toute glorieuse d’une pêche étrange qu’elle avait faite. Elle tenait dans ses blanches mains un poisson, qu’elle me donna […] La veille du jour où je partis, on donnait au théâtre un vaudeville français. Une figure joyeuse et sémillante attira mes regards. C’était la jeune Anglaise, qui avait pris place dans une loge d’avant-scène. Elle accompagnait son père, qui paraissait infirme et à qui les médecins avaient recommandé le climat de Naples. Le lendemain matin, je prenais tout joyeux mon billet de passage. La jeune Anglaise était sur le pont, qu’elle parcourait à grands pas, et impatiente de la lenteur du navire, elle imprimait ses dents d’ivoire dans l’écorce d’un citron […] Notre vaisseau touchait au port de Naples et nous traversions le golfe, entre Ischia et Nisida, inondées des feux du levant. — Si vous m’aimez, reprit-elle, vous irez m’attendre demain à Portici. Je ne donne pas à tout le monde de tels rendez-vous.

D’autres motifs se rapportant à l’épisode napolitain, absents d’Un Roman à faire, mais présents dans la lettre à Duseigneur de novembre 1834, apparaissent, tels que la traversée mouvementée de Civita-Vecchia à Naples, et la cendre chaude du Vésuve, dont en effet l’histoire retient l’éruption effusive précisément en 1834.

Présenté ici comme la correction d’un défaut de mémoire, ou une réticence qui n’a plus lieu d’être : « Je n’ai pas tout dit », l’épisode pose problème au lecteur. Dans la troisième lettre, reprise d’Un Roman à faire, et qu’il vient de citer à nouveau, Nerval évoque, après la nuit passée auprès de la jeune napolitaine sa montée au petit matin au Pausilippe où il est saisi d’une tentation de suicide :

[…] puis, sentant venir le matin, je pris par les petites rues derrière Chiaia, et je me mis à gravir le Pausilippe au-dessus de la grotte. Arrivé tout en haut, je me promenais en regardant la mer déjà bleue, la ville où l’on n’entendait encore que les bruits du matin, et les deux îles d’Ischia et de Nisida, où le soleil commençait à dorer le haut des villas. Je n’étais pas attristé le moins du monde, je marchais à grands pas, je courais, je descendais les pentes, je me roulais dans l’herbe humide ; mais dans mon cœur, il y avait l’idée de la mort.

Mais quelques lignes plus loin au contraire, dans Octavie, Nerval évoque pour ce même matin, la poussière chaude émanant de l’éruption du Vésuve qui couvre la ville, puis sa montée non pas au Pausilippe, mais au château Saint-Elme, promenade ressentie, dans l’air pur du matin et le repos délicieux sous les treilles, comme un moment de bonheur :

[…] Je n’ai pas tout dit sur cette nuit étrange [il s’agit de la nuit passée auprès de la jeune napolitaine], un phénomène assez rare s’était accompli. Avant l’aube, toutes les ouvertures de la maison où je me trouvais s’étaient éclairées, une poussière chaude et soufrée m’empêchait de respirer ; je compris que cela venait du Vésuve, — et laissant ma facile conquête endormie sur sa terrasse, je m’engageai dans les ruelles qui conduisent au château Saint-Elme ; — à mesure que je gravissais la montagne, l’air pur du matin venait gonfler mes poumons ; je me reposai délicieusement sous les treilles des villas, et je contemplai sans terreur le Vésuve couvert encore d’une coupole de fumée.

Le Pausilippe et le Château Saint-Elme, sur le mont Vomero, sont deux lieux géographiquement très distincts à Naples. Nerval fut-il conscient de la contradiction de son récit ? Il le reproduira pourtant tel quel en intégrant Octavie aux Filles du feu en 1854.

C’est avec le souvenir de sa rencontre avec marquis Tommaso Gargallo le soir même de son arrivée à Naples, de la conversation philosophico-mystique qui s’ensuivit, puis de la visite aux ruines d’Herculanum et Pompéi le lendemain, visite totalement occultée dans la lettre à Duseigneur et dans la troisième lettre d’Un Roman à faire, que s’achève le récit d’Octavie.

[…] j’allai prendre mon logement derrière le théâtre des Florentins. Ma journée se passa à parcourir la rue de Tolède, la place du Môle, à visiter le musée des études ; puis j’allai le soir voir le ballet à San-Carlo. J’y fis rencontre du marquis Gargallo que j’avais connu à Paris, et qui me mena après le spectacle prendre le thé chez ses sœurs.

Jamais je n’oublierai la délicieuse soirée qui suivit. La marquise faisait les honneurs d’un vaste salon rempli d’étrangers. La conversation était un peu celle des précieuses. Je me croyais dans la chambre bleue de l’hôtel de Rambouillet. Les sœurs de la marquise, belles comme les Grâces, renouvelaient pour moi les prestiges de l’ancienne Grèce. On discuta longtemps sur la forme de la pierre d’Éleusis, se demandant si sa forme était triangulaire ou carrée. La marquise aurait pu prononcer en toute assurance, car elle était belle et fière comme Vesta. Je sortis du palais la tête étourdie de cette discussion philosophique […]

Après avoir rafraîchi ma bouche avec une de ces énormes grappes de raisin que vendent les femmes du marché, je me dirigeai vers Portici et j’allai visiter les ruines d’Herculanum. Les rues étaient toutes saupoudrées d’une cendre métallique. Arrivé près des ruines, je descendis dans la ville souterraine et je me promenai longtemps d’édifice en édifice demandant à ces monumens le secret de leur passé.

De cette visite chez le marquis Tommaso Gargallo, puis aux ruines d’Herculanum et Pompéi, Nerval a fait le récit beaucoup plus développé dans l’article intitulé Le Temple d’Isis. Souvenir de Pompéi, qu’il publie en novembre-décembre 1845 dans le journal fouriériste La Phalange.

LE TEMPLE D’ISIS. SOUVENIR DE POMPÉI

L’article intitulé Le Temple d'Isis. Souvenir de Pompéi fut publié dans La Phalange en novembre-décembre 1845. Composé de sept chapitres, il estlargement inspirés de l’étude sur les fresques d’Herculanum, exposées au Musée de Naples, que le savant allemand Karl August Böttiger avait publiée en 1809 sous le titre : Die Isis Vesper, et qui avait pour sujet les cultes orientaux à mystères de l’Antiquité, et tout particulièrement le culte isiaque. C’est l’occasion pour Nerval de se souvenir de sa propre visite aux ruines antiques de 1834 :

Avant l’établissement du chemin de fer de Naples à Résina, une course à Pompéi était tout un voyage. Il fallait une journée pour visiter successivement Herculanum, le Vésuve, — et Pompéi, situé à deux milles plus loin ; souvent même on restait sur les lieux jusqu’au lendemain, afin de parcourir Pompéi pendant la nuit, à la clarté de la lune, et de se faire ainsi une illusion complète. Chacun pouvait supposer en effet que, remontant le cours des siècles, il se voyait tout à coup admis à parcourir les rues et les places de la ville endormie ; la lune paisible convenait mieux peut-être que l’éclat du soleil à ces ruines, qui n’excitent tout d’abord ni l’admiration ni la surprise, et où l’antiquité se montre pour ainsi dire dans un déshabillé modeste.

L’article de 1845 se poursuit avec l’évocation de l’« illusion » palingénésique que fut la reconstitution des rites antiques organisée, à une date qui n’est pas précisée autrement que par l’expression : « il y a quelques années », sur le site même de Pompéi, et de la rencontre avec l’érudit féru d’antiquité qu’était Tommaso Gargallo (1760-1843) :

Il ne fut pas difficile de retrouver les costumes nécessaires au culte de la bonne et mystérieuse déesse, grâce aux deux tableaux antiques du musée de Naples, qui représentent le service sacré du matin et le service du soir ; mais la recherche et l’explication des scènes principales qu’il fallut rendre donna lieu à un travail fort curieux dont un savant allemand fut chargé. — Le marquis Gargallo, directeur de la bibliothèque, a bien voulu me permettre d’extraire les détails suivants du volumineux manuscrit qui racontait l’établissement et les cérémonies du culte d’Isis à Pompéi.

Le chapitre II du Temple d’Isis. Souvenir de Pompéi étant la traduction de l’étude de Karl August Böttiger, il est permis de se demander si ce « volumineux manuscrit » que le marquis Gargallo a montré à Nerval n’est pas celui de Die Isis Vesper, publié en 1809 dans la revue Minerva,.

À partir du chapitre VII, Nerval revient à sa propre expérience, non plus du site de Pompéi tel qu’il l’a vu en 1834, mais tel qu’il l’a revisité à son retour d’Orient, en décembre 1843. Cette fois, la référence aux fresques d’Herculanum, qu’il a personnellement vues au Musée de Naples, est explicite, mais nourrie du mysticisme isiaque que lui a apporté son récent séjour en Égypte :

Peut-être faut-il craindre, en voyage, de gâter par des lectures faites d’avance l’impression première des lieux célèbres. J’avais visité l’Orient avec les seuls souvenirs, déjà vagues, de mon éducation classique. — Au retour de l’Égypte, Naples était pour moi un lieu de repos et d’étude, et les précieux dépôts de ses bibliothèques et de ses musées me servaient à justifier ou à combattre les hypothèses que mon esprit s’était formées à l’aspect de tant de ruines inexpliquées ou muettes. — Peut-être ai-je dû au souvenir éclatant d’Alexandrie, de Thèbes et des Pyramides, l’impression presque religieuse que me causa la vue du temple d’Isis de Pompéi. J’avais laissé mes compagnons de voyage admirer dans tous ses détails la maison de Diomède, et, me dérobant à l’attention des gardiens, je m’étais jeté au hasard dans les rues de la ville antique, évitant çà et là quelque invalide qui me demandait de loin où j’allais, et m’inquiétant peu de savoir le nom que la science avait retrouvé pour tel ou tel édifice, pour un temple, pour une maison, pour une boutique. N’était-ce pas assez que les drogmans et les Arabes m’eussent gâté les pyramides, sans subir encore la tyrannie des ciceroni napolitains ? J’étais entré par la rue des tombeaux ; il était clair qu’en suivant cette voie pavée de lave, où se dessine encore l’ornière profonde des roues antiques, j’arriverais au temple de la déesse égyptienne, situé à l’extrémité de la ville, auprès du théâtre tragique. Cependant, des temples consacrés aux dieux grecs et romains frappaient mes yeux par leur masse imposante et leurs nombreuses colonnes, et l’Iseum semblait perdu dans les maisons particulières. Enfin, pénétrant çà et là dans les bâtiments, j’entrai dans une enceinte par une porte basse, et là, il n’y avait plus à douter, le souvenir des deux tableaux antiques que j’avais vus au Musée des études, et qui représentent les cérémonies décrites plus haut du culte d’Isis s’accordait avec l’architecture du monument que j’avais devant les yeux. — C’était bien là l’étroite cour autrefois fermée d’une grille, les colonnes encore debout, les deux autels à droite et à gauche, dont le dernier est d’une conservation parfaite, et au fond l’antique cella s’élevant sur sept marches autrefois revêtues de marbre de Paros. »

Dès lors, dans Octavie, la découverte des ruines de Pompéi de 1834 va se colorer rétroactivement de tout le substrat érudit et mystique développé dans Le Temple d’Isis. Souvenir de Pompéi. Mais plus question ici de plaquer sur le site la source érudite de Böttiger. C’est à une véritable représentation, au sens étymologique du terme de rendre présents et efficients les mystères d’Isis, que se livrent Nerval et sa compagne, la jeune et fantasque Anglaise, en incarnant tous deux les personnages du prêtre et d’Isis, véritable reviviscence des cultes antiques, tels qu’ils figurent sur les fresques d’Herculanum, ou tels que Nerval en a lu le déroulement dans L’Âne d’or d’Apulée :

Avec quel bonheur je la guidai dans les rues silencieuses de l’antique colonie romaine. J’en avais d’avance étudié les plus secrets passages. Quand nous arrivâmes au petit temple d’Isis, j’eus le bonheur de lui expliquer fidèlement les détails du culte et des cérémonies que j’avais lues [sic] dans Apulée. Elle voulut jouer elle-même le personnage de la Déesse, et je me vis chargé du rôle d’Osiris dont j’expliquai les divins mystères.

ÉLABORATION FANTASMATIQUE DU VOYAGE EN ITALIE

Fragmenté en motifs obsessionnels remontant comme des flashs à la mémoire – éruption du Vésuve, excursion au Pausilippe à Naples, visite aux jardins du Vatican ou au Colisée à Rome –, le voyage en Italie de 1834 a profondément nourri l’univers fantasmatique des sonnets, A J–Y Colonna en 1841, puis El Desdichado, Delfica, Myrtho et Artémis dans Les Chimères.

En 1841, Nerval adresse à son ami Gautier six sonnets composés, dira-t-il plus tard en état hallucinatoire. L’un d’eux est dédié à « J–Y Colonna ». Le nom de la destinataire, Jenny Colon, est à peine crypté. Indiquer les noms propres par leurs première et dernière lettres est une habitude chez Nerval, surtout dans la période troublée de 1841 (L–Y pour Lingay, M–C pour Mallac par exemple), et le nom de Colonna permet de jouer sur celui de Colon, patronyme de Jenny, associé à celui de Francesco Colonna, auteur du Songe de Poliphile, dont le « narrateur » dit dans Sylvie qu’il avait fait un drame en songeant à la femme aimée : « j’avais entrepris de fixer dans une action poétique les amours du peintre Colonna pour la belle Laura, que ses parens firent religieuse, et qu’il aima jusqu’à la mort. Quelque chose dans ce sujet se rapportait à mes préoccupations constantes. » (chap. XIII, intitulé « Aurélie ») Une lettre adressée à Hippolyte Lucas en février 1853, alors qu’il peine sur la rédaction de Sylvie, montre que Nerval travaille effectivement à un scénario inspiré par Le Songe de Poliphile, œuvre qu’il connaît du reste fort bien comme le montrent les deux articles consacrés à son escale à l’île de Cythère, qu’il a publiés dans L’Artiste en juin et août 1844.

Il n’est pas indifférent que le sonnet de 1841, dédié de manière à peine cryptée à Jenny Colon, aimée en 1834, mais perdue en 1841, suggère les souvenirs chargés d’affects du séjour à Naples, comme si la jeune Octavie, qui « imprimait ses dents d’ivoire dans l’écorce d’un citron » était devenue fantasmatiquement la seule femme aimée, et l’Isis de la représentation imaginée devant le péristyle du temple à Pompéi, c’était encore elle, premier pas sans doute vers la métamorphose de la femme aimée en Isis dans Aurélia :

- Reconnais-tu le Temple au péristyle immense,

- Et les citrons amers, où s’imprimaient tes dents […]

Repris dans Delfica en 1854, le mot « TEMPLE » sera imprimé en capitales.

Dans le même mouvement de reviviscence fantasmatique, le premier tercet du sonnet A J–Y Colonna évoque l’épisode du nuage de cendre dû à l’éruption du Vésuve, mais associé à la femme aimée ressentie ici encore comme magiquement présente et agissante aux côtés du narrateur, constituant avec lui un couple devenu maître du feu terrestre :

- Sais-tu pourquoi là-bas le volcan s’est rouvert ?

- C’est qu’un jour nous l’avions touché d’un pied agile,

- Et de sa poudre au loin l’horizon s’est couvert !

Le tercet sera repris dans Myrtho, publié dans Les Chimères en 1854, avec une nouvelle métamorphose : ce n’est plus le couple qui agit magiquement sur le feu terrestre, mais la seule Myrtho, image divinisée de la femme aimée :

- Je sais pourquoi là-bas le volcan s’est rouvert…

- C’est qu’hier tu l’avais touché d’un pied agile,

- Et de cendres soudain l’horizon s’est couvert.

Le Pausilippe, doublement chargé d’affects pour Nerval en tant que lieu du tombeau mythique de Virgile et de son propre désir de mort, apparaît dans Myrtho :

- Je pense à toi, Myrtho, divine enchanteresse,

- Au Pausilippe altier de mille feux brillant,

mais aussi dans El Desdichado :

- Dans la nuit du tombeau toi qui m’as consolé

- Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie,

souvenir napolitain associé au souvenir romain : les jardins du Vatican à Rome, allusivement mentionnés au début d’Octavie : « Le dôme de Saint-Pierre, le Vatican, le Colysée [sic] m’apparurent ainsi qu’un rêve », deviennent dans El Desdichado « la treille où le pampre à la rose s’allie » qu’une note de la main de Nerval sur le manuscrit Éluard identifie explicitement aux « jardins du Vatican », également présents dans un épisode onirique de Pandora : « Il me transporta à Rome, sous les berceaux fleuris de la treille du Vatican ». Quant au « Colysée », il réapparaît au dernier tercet dans l’évocation de l’Arc de Constantin, voisin du Colisée au Forum romain : « Cependant la sibylle au visage latin / Est endormie encor sous l’arc de Constantin »

Notons pour finir que sur un fragment autographe que Nerval n’a jamais publié figure la mention « Voyage d’Italie » suivie d'un texte. Peut-être s’agit-il d’un projet tardif et inabouti de réécriture de la matière du voyage de 1834.

L'éruption du Vésuve en 1834, dessin de James Dwigt Dana, minéralogiste américain

La baie de Naples avec l'île d'Ischia

L'éruption du Vésuve en 1839, gouache, école napolitaine, début du XIXe siècle

Le Pausilippe, par Giacinto Gigante, peintre de paysage de l'école dite du Pausilippe

Le Temple d'Isis "tel qu'il devait être en l'année 79", eau-forte de 1781 par Louis-Jean Desprez, célèbre pour ses architectures imaginaires. Il est possible que Nerval ait été inspiré par cette gravure qui montre un "péristyle immense" où se tient la cérémonie du culte isiaque.

Premiers touristes au Temple d'Isis, par Louis-Jean Desprez, 1788

La colline du Pausilippe, 1819, par Alexandre Hyacinthe Dunouy, qui fut le peintre de la famille Bonaparte

Fresque d'Herculanum représentant le culte isiaque, conservée au Musée de Naples

Paysans napolitains, gouache par S. Della Gatta (école napolitaine, début XIXe siècle)

Judith et Holopherne, par Artemisia Gentileschi, tableau attribué au Caravage à l'époque de Nerval (musée national de Capodimonte)

Vue de la porte de Pompéi, gouache par F. Roberto (école napolitaine, début XIXe siècle)

daguerréotype presque onirique d'une rue de Pompéi telle que l'a connue Nerval

" Le dôme de Saint-Pierre, le Vatican, le Colysée [sic] m’apparurent ainsi qu’un rêve..." Vue panoramique de Rome, daguerréotype, 1840

- "Cependant la sibylle au visage latin

- Est endormie encor sous l'arc de Constantin..."

Vue du Colisée et de l'Arc de Constantin à Rome, daguerréotype, vers 1846