GÉRARD DE NERVAL - SYLVIE LÉCUYER tous droits réservés @

CE SITE / REPÈRES BIOGRAPHIQUES / TEXTES / NOTICES / BELLES PAGES / MANUSCRITS AUTOGRAPHES / RECHERCHES AVANCÉES

NOTICES

« Les images de deuil et de désolation qui ont entouré mon berceau »

La Généalogie fantastique, Labrunie et Bonaparte, qui suis-je

les Dublanc

les Labrunie

les Paris de Lamaury

les Olivier

les Boucher

les Laurent

Carte des itinéraires valoisiens de Nerval

Le temps vécu de la petite enfance (1810-1815)

Le clos Nerval

L’oncle Antoine Boucher

Voix et Chansons

Les plaisirs et les jeux

Le temps des retours en Valois (1850-1854):

Le Valois transfiguré: Aurélia

Promenades en Valois, diaporama

LES ANNÉES CHARLEMAGNE

Père et fils rue Saint-Martin

Les cahiers de poésies de 1824

Le collège Charlemagne

Satiriste, anticlérical et anti-ultra

Auteur à 17 ans chez Ladvocat et Touquet

Pseudonyme Beuglant

LA CAMARADERIE DU PETIT CÉNACLE

1830, les Trois Glorieuses

Se rallier à Victor Hugo

L’atelier de Jehan Duseigneur

Traduire les poètes allemands

« En ce temp, je ronsardisais »

« Arcades ambo »

Jenny Colon

Le Monde dramatique

Le choix du nom de Nerval

La fin du Doyenné

L’expérience napolitaine:

Un Roman à faire

Octavie

Le Temple d’Isis. Souvenir de Pompéi

Élaboration fantasmatique et poétique:

A J-y Colonna

El Desdichado

Delfica

Myrtho

LE VOYAGE EN ALLEMAGNE DE 1838

« La vieille Allemagne notre mère à tous, Teutonia ! »

De Strasbourg à Baden et de Baden à Francfort

Les quatre lettres de 1838 au Messager

Les trois lettres de 1840 dans La Presse

Retour à Paris. Léo Burckart, heurs et malheurs du « beau drame allemand »

Les deux Léo Burckart

Espoir de reconnaissance et humiliation

Diplomate ou bohème?

Les Amours de Vienne

L’expérience viennoise fantasmée

Les Amours de Vienne. Pandora

Schönbrunn, belle fontaine et Morte fontaine

Décembre 1840 à Bruxelles

Les journées de février-mars 1841 à Paris

Les feuillets Lucien-Graux

Lettres à Bocage, Janin et Lingay

Hantise du complot

Éblouissement poétique:Lettres à Victor Loubens et à Ida Ferrier

Les sonnets « à Muffe »

L’itinéraire de Paris vers l’Orient: Marseille et Trieste

Le compagnon de voyage Joseph de Fonfrède

Escales dans l’Archipel grec :

Cythère

Syra

Visite aux pyramides

Adoniram et Balkis, Les Nuits du Ramazan :

Le projet de 1835

Le récit du conteur

Échos psychiques et littéraires

LE REGARD DES AUTRES

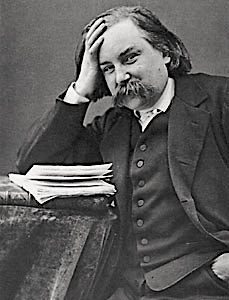

CHARLES ASSELINEAU (1820-1874)

Né à Paris en 1820, Charles Asselineau fut le condisciple de Félix Tournachon au lycée Condorcet et l’ami de Baudelaire. Il fit la connaissance de Nerval assez tardivement, vers 1849-1850, dit-il. De multiples affinités devaient les rapprocher : études de médecine vite abandonnées, goût pour la bibliophilie, et surout pente naturelle à la fantaisie et au rêve, dont L'Enfer du Bibliophile donne une parfaite idée. Familier des méandres de l’onirisme qu’il illustre en 1858 dans La Double vie, Asselineau conteste le terme de folie à propos de Nerval en relevant notamment les bévues de Champfleury, incapable de comprendre la culture immense et l’humour de Nerval. En repensant au suicide de Nerval, Asselineau y voit la défaite du poète face à une littérature devenue marcantile plus que l’effet de la démence.

Revue Fantaisiste, septembre 1861 :

« A Théophile Gautier.

A vous, mon cher ami, ces pages écrites en l’honneur de celui que vous avez tant aimé. A présent que le silence s’est fait autour de sa tombre, et que la rumeur soulevée par la curiosité et par l’indiscrétion s’est peu à peu apaisée, le moment est venu pour ceux qui l’ont vraiment aimé et respecté, comme il méritait de l’être, de parler avec calma de son œuvre et de son talent 〈...〉

Essayons d'aider par nos souvenirs personnels au commentaire de cette vie et de cette œuvre, qu'on n'aura pas fini de sitôt d'élucider et d'accorder entre elles.

Je n'ai connu Gérard de Nerval qu'assez tard, vers 1849 ou 1850. A cette époque, Gérard était en pleine possession de lui-même et de la réputation. Le succès franc et incontesté des Scènes de la vie Orientales (Les Femmes du Caire et Les Nuits du Rhamazan) lui avait conquis une de ces places décisives et d'où l'on ne descend plus.

Gérard recueillait alors le bénéfice de vingt ans de travaux qui, bien qu'assidus, sincères et bien appréciés de ses confrères, n'avaient pourtant pu jusque-là l'accréditer dans le public. Une réputation littéraire se bâtit comme un pont : il y en a autant sous l'eau qu'au-dessus ; et il faut un long et opiniâtre travail dans l'obscurité avant de faire saillir la première pierre au-dessus du niveau. Gérard, esprit indépendant et de libre humeur, ne travaillait qu'à ses heures et selon son goût. Il changeait fréquemment de rôle et passait d'un journal à un autre, suivant les convenances du sujet à traiter ; mais en changeant de journal et de rôle, il changeait en même temps de lecteurs et sa signature éparpillée échappait à la mémoire du public, qui tient surtout compte de la spécialité et de la répétition. Les Scènes de la vie Oroentale, un vrai livre et un beau livre, publiées dans une revue bien aclientée, avaient été pour lui le flot puissant qui pousse toutes les épaves au rivage.

Les qualités de l'homme avaient, dans cette circonstance, aidé au succès de l'écrivain. Gérard, écrivain indépendant, honnête, sans ambition et ne faisant entrave à personne dans sa libre allure, ne comptait que des amis parmi ses confrères 〈...〉 Que quelques sots impertinents aient abusé de sa facilité au point d'oublier le peu qu'ils étaient devant lui, il n'en était pas responsable et il ne faudrait pas croire qu'il n'en ait jamais souffert. Je l'ai vu plusieurs fois remettre avec humeur dans sa poche la main qu'un butor venait de secouer avec une familiarité indiscrète ; et plus d'une fois aussi les importunités de ces vaniteux imbéciles qui espèrent passer pour quelqu'un en affectant des airs d'intimité avec un homme distingué, lui ont fait quitter la place, en prenant le bras d'un ami pour mieux se dérober à toute poursuite.

La conversation de Gérard, quand il se sentait entouré d'auditeurs amis et sympathiques, mériterait une étude spéciale. Sa mémoire prodigieuse, nourrie de lectures inouïes, chargée d'anecdotes incroyables et de souvenirs de voyage dans les pays les plus divers ; sa gaîté abondante en rapprochements bizarres et en malices innocentes, tenaient attentifs pendant des heures l'auditoire le plus impatient et le plus rétif. Au reste, on aurait eu grand tort de prendre ce désir de converser pour une marque d'amitié ou d'estime. Il était de ces causeurs orateurs comme nous en avons beaucoup connus, pour qui tout auditeur et tout interlocuteur est bon. Je l'ai entendu souvent exposer les thèses les plus périlleuses sur la philosophie de l'histoire ou la théologie devant de braves cabaretières de la halle, qui l'écoutaient d'un œil, assoupies, les bras croisés, dans leur comptoir et se berçant à sa parole. Le discours fini, Gérard sortait de la boutique avec dignité, comme un avocat certain d'avoir convaincu sa partie.

Pour ces natures d'esprit, et en général pour tous les écrivains soigneux qui n'aiment à prendre la plume qu'en parfaite connaissance de leur sujet, la conversation, ou plutôt la parole, n'est qu'un travail préparatoire, et comme un moyen de disposer et de digérer les éléments. J'ai souvent trouvé, dans les articles imprimés de Gérard, des pages entières qui n'étaient, mot pour mot, que le texte de conversations précédentes.

Gérard de Nerval est, parmi les auteurs contemporains, un de ceux dont j'avais le plus ardemment désiré de faire la connaissance. Épris de très bonne heure pour la littérature et la poésie allemandes, je m'étais naturellement pris de sympathie pour un écrivain qui avait traduit Faust à quinze ans, et qui, dans ses articles de critique et dans ses relations de voyage, mêlait à un enthousiasme sincère, quoique sobre et pudique dans la forme, la malice insinuante de Henri Heine, de Hoffmann et du bonhomme Wieland. Cette connaissance fut retardée par un sentiment qu'on peut avouer aujourd'hui, la timidité et le respect que m'inspirait la réputation d'un homme supérieur.

Notre première rencontre se fit un soir au divan Lepeletier, dont Gérard était un des orateurs les plus écoutés. Il parla beaucoup de l'Orient, qu'il regrettait, et où, dit-il, il serait retourné avec bien du plaisir. Il dût y retourner en effet, dans la dernière année de sa vie : la maladie l'n empêcha.

Une fois qu'il eut reconnu en moi un auditeur attentif et dévoué, toute barrière fut rompue entre nous. J'ai fait plus d'une fois avec lui ce pèlerinage nocturne dont il a résumé les impressions dans son charmant récit des Nuits d'octobre, et qui commençait invariablement à la boutique du rôtisseur de la rue Saint-Honoré, pour s'achever à travers les halles. C'est de cette habitude de promenade nocturne à travers les quartiers populaires que M. Louis Veuillot est parti pour insinuer que la maladie de Gérard avait eu pour cause l'abus des liqueurs fortes. Cela n'est pas vrai ; et je laisse chacun juge de la dignité de cette insinuation. Comme tous les hommes affectés de maladies cérébrales où le système nerveux est fréquemment affaibli, Gérard croyait parfois retrouver un éclair de force, un excitant, un soulagement dans l'alcool ; et bien des gens pourraient attester combien il lui en fallait peu prendre pour éprouver des effets funestes. J'ai fréquemment accompagné Gérard dans de longues promenades et chez des amis communs où nous étions invités à dîner, et je l'ai toujours vu suivre scrupuleusement son régime : boire de l'eau rougie et refuser, au dessert, la tasse de café et le verre de liqueur, dont il avait eu longtemps l'habitude, permise à tout le monde. Dans toutes nos excursions je ne l'ai jamais vu prendre, hors des repas, que de la bière. Mais je n'ai insisté sur ce point que pour détruire une imputation odieuse, dont tous les amis de Gérard de Nerval ont déjà fait justice.

Aurélia ou Le Rêve et la Vie est le seul ouvrage de Gérard où se trahisse le désordre d'un esprit malade, et encore ce désordre n'est-il apparent qu'à la fin de la seconde partie, évidemment troublée par l'invasion de la folie et du désespoir 〈...〉 Je n'ai jamais surpris Gérard en accès de démence, et j'avoue que pendant plusieurs années j'ai répugné à croire qu'il fût véritablement fou. Quel phénomène surprenant et terrible que cette maladie, s'arrêtant pour ainsi dire elle-même et laissant pendant de longues périodes de temps, le cerveau sain et maître de ses impressions ; car, pour la clarté et la précision du style, Gérard en remontrerait à bon nombre de philosophes positifs et de logiciens brevetés, dont les écrits sont des logogriphes et des poèmes de Lycophron, comparés à ceux du pensionnaire du docteur Blanche ; et pourtant le témoignage de ses amis intimes, celui du praticien éprouvé sont concluants sur ce point : Gérard avait été fou et quelquefois fou jusqu'à la fureur. Il faudrait donc supposer deux existences parallèles, ou du moins intermittentes, et se succédant l'une à l'autre ; le combat de deux éléments, l'un sain, l'autre morbide, vainqueurs et vaincus tour à tour, et dont l'un ne devait envahir l'autre qu'après une victoire décisive. La conversation de Gérard, dans ses moments de santé, ne se ressentait en rien de la maladie. Bien des gens se sont trompés à l'étrangeté d'allégations dont ils n'avaient pas la clef, et de raisonnements dont ils n'avaient pas le fil. Le discours de Gérard était plein d'ellipses et de sous-entendus volontaires que l'habitude de causer avec lui faisait aisément comprendre ; et quelquefois aussi la forme paradoxale dans laquelle il s'énonçait n'était qu'un piège tendu à la candeur de son auditoire, un moyen de provoquer l'étonnement et la curiosité.

M. Champfleury, qui a consacré à Gérard de Nerval une assez longue étude, morale et psychologique, a présenté comme preuves de démence deux anecdotes sur le sens desquelles il s'est innocemment mépris. 'Il me disait un jour (c'est Champfleury qui parle) que le meilleur moyen de placer son argent serait d'acheter de temps en temps, quand on recevrait quelque somme, un poisson de plomb. On louerait une cave, un hangar, pour y déposer son plomb, et à la fin de l'année on se verrait à la tête d'une certaine quantité de poissons de plomb.' Poisson, d'abord, n'est pas le mot propre, et il fallait au moins prévenir le lecteur que le plomb se débite sous forme de lingots allongés, qu'on appelle en argot de commerce des saumons. Voici le vrai sens de cette anecdote, que Gérard avait tant de fois contée, à moi comme à d'autres, qu'il pouvait légitimement en supprimer le commentaire. Gérard, dans sa jeunesse, avait fait un héritage qu'il dissipa promptement en babioles et en fantaisies, avec l'imprévoyance d'un jeune homme et d'un poète qu'il était. Un jour, son propriétaire (il logeait alors, je crois, rue du Chevalier-du-Guet), facteur à la halle, avec qui il était en retard d'un terme, s'avisa de le questionner sur ses ressources. Gérard avoua naïvement qu'il avait dissipé la plus grande partie de son patrimoine, et qu'il ne lui en restait qu'une petite somme. ⎼ Combien ? ⎼ Dix mille francs. ⎼ Eh bien ! dit le propriétaire, associons-nous ; le prix du plomb, à Paris, varie suivant les époques de l'année. Il se vend fort cher pendant la saison des travaux de plombage, et tombe ensuite à bas prix, pendant la morte saison. Je vous achèterai pour dix mille francs de plomb dans le moment où il est à bon marché, et nous réaliserons un joli bénéfice à l'époque de la reprise des travaux.

En continuant ainsi tous les ans, on devait finir par faire fortune. Cette proposition de se faire marchand de plomb avait excessivement égayé le poète, et c'est un des souvenirs de sa jeunesse qu'il aimait le mieux raconter ; seulement, pour bien comprendre la plaisanterie, il fallait en savoir l'origine.

L'autre anecdote est relative à une promenade au jardin des Tuileries, où Gérard aurait dit à M. Champfleury, en lui indiquant un arbre de la grande allée, qu'il y avait là un trésor enfoui au temps des Médicis. ⎼ C'était le feu follet qui revenait, ajoute M. Champfleury. ⎼ Pas le moins du monde ! Ces bruits de trésors enfouis dans les Tuileries ont beaucoup circulé sous la Restauration ; et il est très naturel que l'imagination de Gérard, enfant à cette époque, en ait été frappée de façon à l'en faire souvenir plus tard quand il passait par là. M. Champfleury aura été trompé par le ton d'affirmation avec lequel Gérard lui a présenté le fait, au lieu de le lui conter comme une simple tradition, ainsi qu'il l'avait fait à d'autres. Cette façon d'affirmer les choses même les plus douteuses, mais qui plaisent à croire, est au surplus habituelle à tous les esprits poétiques et imaginatifs. M. de Balzac voulait que l'on crût qu'il avait une fortune dans le fameux noyer de sa propriété des Jardies, et l'on sait ce que valent les raisons qu'il en donnait. Charles Nodier prétendait sérieusement avoir inventé un insecte. Cazotte voulait absolument avoir connu Marion Delorme.

Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce que Gérard, nourri de littérature orientale et de mythologies antiques, prétendît que les perroquets étaient des hommes enchantés, et que les poissons rouges d'un jardin public lui adressaient des invitations au nom de la reine de Saba, dont la légende avait tant préoccupé son imagination poétique 〈...〉 Et quel poète n'a pas ainsi porté, vivante et parlante dans son esprit, quelque création préférée ? Gérard avait voulu faire autrefois de cette merveilleuse légende de la Huppe un opéra pour Meyerbeer : il l'a plus tard racontée dans ses Nuits du Rhamazan 〈...〉

Sa mémoire, imbue de toutes les superstitions anciennes, lui suggérait mille scrupules à l'endroit des limaçons, des chats, des araignées, des nombres et des lettres de l'alphabet ; mais le plus souvent, pour comprendre le sens de ses plaisanteries, il aurait fallu être au niveau de ses études et de son érudition.

Vers ce temps-là, la victoire imminente du mal était devenue évidente, à l'incohérence du langage, à la fixité du regard, à l'altération fréquente de la physionomie. Gérard commença alors à se plaindre de l'oblitération de certaines facultés de son esprit. Sa mémoire lui manquait, il perdait le sens de la liaison et de la relation des idées et des choses. Il fut pris subitement de la manie des vieillards et des moribonds, la crainte du lendemain. Lui, cet homme qui n'avait jamais eu peur de la pauvreté et qui vivait tranquille à cinq cents lieues de son pays avec trois cents francs d'avance dans sa malle, il s'effraya tout à coup d'être pauvre. Se sentant menacé d'incapacité de travail, il rêvait de se créer une petite rente au moyen de la réimpression de tout ce qu'il avait publié dans sa vie. Il voulait faire un volume de tout. Il recherchait avidement, lui qui avait tant de fois donné sa copie pour rien à des journaux dirigés par ses amis, toute page imprimée signée de son nom. Il demandait à tout venant : ⎼ N'avez-vous pas la collection de tel journal ? Ne pourriez-vous pas me retrouver tel numéro ? ⎼ A la vérité, le nombre d'articles éparpillés par Gérard dans les journaux est incroyable. Et chacun de nous en pourrait indiquer beaucoup à l'éditeur qui tenterait de les réimprimer. Il me montra vers ce temps-là la première feuille d'un livre qu'il faisait imprimer chez Beau, à Saint-Germain, où il habitait alors. Je ne puis plus me rappeler quel était ce livre ; mais Gérard était très fier de la beauté du papier et du bel œil du caractère, qu'il avait, disait-il, choisis lui-même. Il voulait faire de ce volume le spécimen de l'édition de ses œuvres complètes."

Revue fantaisiste, novembre 1861 :

"Ma dernière entrevue avec Gérard de Nerval m'a laissé des impressions ineffaçables et, sur le moment, cruelles. C'était trois ou quatre jours avant sa mort, et par conséquent le vingt-un ou le vingt-deux janvier d'un des hivers les plus froids dont on ait mémoire à Paris. Je m'habillais vers dix heures du matin, pour aller déjeuner dans le voisinage, lorsque je vis entrer Gérard, souriant et guilleret comme à son ordinaire. Il était nu-tête et en habit, et je crus qu'il avait laissé chapeau et pardessus dans l'antichambre. Je le reçus comme on le recevait toujours, c'est-à-dire comme une bénédiction, et je lui proposai de venir déjeuner avec moi. En passant dans l'antichambre, je ne lui vis prendre que son chapeau. ⎼ Quoi ! lui dis-je, vous sortez sans paletot par le froid qu'il fait ? Il me répondit, avec un sourire embarrassé, qu'il avait oublié son paletot quelque part. ⎼ Par un temps pareil, mais c'est insensé ! Allons toujours déjeuner, et nous verrons après à retrouver votre paletot.

Après déjeuner, nous revînmes chez moi, où nous restâmes environ trois heures à causer. Je l'avais tout de suite averti qu'on le faisait chercher de tous côtés depuis quelques jours, pour avoir la seconde partie d'Aurélia, dont le commencement avait déjà paru dans la Revue de Paris.

Il m'avoua alors qu'il avait, depuis une quinzaine, quitté son domicile, un hôtel garni de la rue Neuve-des-Bons-Enfants. Comme tous les malades qui ont été une fois enfermés, et plus qu'aucun autre peut-être, Gérard avait horreur de la maison de santé, où pourtant le docteur Blanche le traitait en ami. Lorsqu'il pressentait les approches du mal, l'appréhension d'être reconduit à Passy par ses amis le faisait fuir et se cacher le mieux qu'il pouvait.

Le plus souvent, dans cet état, il entreprenait de longues marches dans la campagne, espérant vaincre le mal par la fatigue physique ; et plus d'une fois, me dit-il, il y avait réussi. Il s'était, dernièrement, senti malade ; et voilà pourquoi il était parti brusquement, sans rien dire à personne.

Il tira de sa poche les épreuves de cette seconde partie d'Aurélia à laquelle il avait beaucoup à ajouter. Il se plaignit alors, avec un air d'abattement qui me frappa, du défaut de sa mémoire. Il avait imaginé pour la seconde partie deux ou trois visions nouvelles qui devaient faire suite aux précédentes, et ne pouvait plus se les rappeler.

Dans cette seconde partie se trouve la description d'une chambre encombrée plutôt que garnie de meubles d'art, de tableaux, de livres et d'objets de curiosité apportés d'Orient et d'Allemagne. Gérard m'apprit que c'était la description de la chambre qu'il occupait chez le docteur Blanche. ⎼ Et tout cela est à vous ? Mais, mon bon Gérard, vous avez là de quoi vous meubler un petit logement. Cela vaudrait mieux pour vous que d'habiter à l'hôtel garni. Gérard me répondit qu'il avait bien en effet l'intention de louer un logement et de se mettre dans ses meubles, mais qu'il lui fallait pour cela un peu d'argent. Il ajouta vivement qu'il en aurait bientôt ; il en attendait, disait-il, de divers endroits, de tel libraire, de tel journal ; il espérait aussi en avoir au théâtre de la Porte-Saint-Martin, pour lequel il écrivait avec M. Maquet un drame intitulé La Belle Gabrielle, qui, je crois, a été terminé sans lui.

La conversation n'avait pas uniquement roulé sur ces détails intimes. Gérard avait trouvé sur la table les œuvres d'un poète peu connu du seizième siècle, qu'il s'était mis à lire avec curiosité. Nous avions parlé de la poésie de cette époque, qu'il avait, comme on le sait, beaucoup étudiée ; et il m'avait paru très fier de pouvoir citer de mémoire de longs fragments des épîtres de Ronsard.

Après ces deux ou trois heures de conversation, il parla de me quitter pour aller travailler dans un cabinet de lecture. ⎼ Pourquoi, lui dis-je, ne restez-vous pas plutôt ici ? Je vais sortir : vous serez donc seul et comme chez vous. Faites-vous bon feu. Voilà du papier, des plumes, du tabac. Ne serez-vous pas mieux ici qu'au cabinet de lecture ?

Il refusa : peut-être redoutait-il la solitude ? N'ayant pu tirer de lui la vérité au sujet du paletot oublié, je lui offris de l'argent. Il ne voulut pas accepter plus de cinq francs, prétendant que c'était tout ce qu'il lui fallait. Je le vis partir avec regret, malgré sa promesse de revenir très prochainement. Pour l'y engager mieux, je lui fis mettre dans sa poche ma carte de visite. Cette carte, trouvée sur lui après sa mort, fut cause que je fus appelé un des premiers pour le reconnaître.

J'avais, ce jour-là, passé la matinée avec Philoxène Boyer ; et je n'oublierai jamais la secousse que nous causa à tous deux l'avis laconique de l'officier de police : Prière à M. Asselineau de passer à la Morgue pour reconnaître un corps que l'on croit être celui de M. Gérard Labrunie, dit de Nerval, homme de lettres.

Nous ne pensâmes ni l'un ni l'autre à un suicide. Gérard aimait la vie ; il se savait aimé ; et rien dans son dernier entretien ne m'avait fait appréhender une résolution funeste. Nous crûmes à un accident de voiture, à une chute ; nous espérions encore une erreur. Quand nous arrivâmes, le corps était déjà reconnu, même avis ayant sans doute été envoyé à la fois à plusieurs personnes. Nous trouvâmes chez le commissaire de police, où l'on nous envoya, MM. Théophile Gautier et Arsène Houssaye, les deux plus anciens amis de Gérard, et M. Michel Lévy, son éditeur.

Ce fut Théophile Gautier qui nous indiqua la rue de la Vieille-Lanterne. Je renonce à rendre ce que j'éprouvai à la vue de ce cloaque, de cet égout sinistre d'où venait de s'exhaler l'âme d'un poète.

On s'est livré à force conjectures sur la résolution fatale de Gérard. Certaines personnes ont été jusqu'à supposer un assassinat auquel on aurait donné ensuite l'apparence d'un suicide. L'explication n'est malheureusement que trop facile. Depuis le jour où il était sorti de chez moi, Gérard avait constamment erré dans Paris, traînant d'une table banale à une autre, dans les cabinets de lecture, dans les cafés, son manuscrit qu'il ne pouvait achever. Un ami qui le rencontra voulut lui prêter de l'argent ; il ne voulut jamais accepter plus de cinq francs ; c'était apparemment le taux de ses emprunts.

Le soir du vingt-cinq janvier, fatigué, glacé, n'ayant plus que quelques sous, il se réfugia dans un de ces cabarets des quartiers pauvres où l'on obtient l'hospitalité d'une nuit pour le prix d'un verre de vin. Au petit jour, conformément aux règlements de police, on le mit dehors. Il alla frapper à la porte d'un petit hôtel garni où il était connu ; l'hôtesse, dont tous les lits étaient occupés, ne jugea pas à propos de se déranger pour aller ouvrir. Alors, seul, épuisé, souffrant, mal vêtu par un froid de quinze degrés, brisé par la fatigue de ses nuits sans sommeil, perdu au milieu de cette ville endormie où à cette heure et par cette saison portes et fenêtres sont rigoureusement fermées, il put sonder la profondeur de son désespoir et de sa misère. Sans doute il pouvait encore aller éveiller quelque ami qui eût été heureux de l'accueillir. Il n'avait que deux ponts à traverser pour retrouver cette hospitalité qu'il avait refusée trois jours auparavant. Le froid, le silence de la nuit le vainquirent ; il jugea qu'il valait mieux en finir, et il en finit 〈...〉

A quoi pensa-t-il, quels funèbres assauts se livrèrent dans sa cervelle malade pendant cette nuit fatale passée sur une mauvaise chaise, dans un bouge ignoble et peuplé d'êtres repoussants ? Peut-être les craintes dont il était saisi depuis quelques temps l'assaillirent-elles plus fortement que jamais. Peut-être fut-il pris d'une méfiance suprême des forces de son esprit. Gérard avait quarante-sept ans : quarante-sept ans, c'est l'âge du loisir, du travail paisible et régulier. Le loisir n'était pas venu pour lui ; et peut-être entrevit-il une vieillesse misérable et besogneuse dans l'impuissance du travail. J'ai dit que Gérard se savait aimé : sans doute il n'en était pas à compter les mains tendues vers lui et les portes prêtes à s'ouvrir pour le recevoir ; mais Gérard avait l'âme fière, et le secours répugnait non pas à son orgueil, mais à sa délicatesse. On sait que, détourné par les avis de son médecin du second voyage en Orient qu'il était au moment d'entreprendre, il reporta au ministère de l'instruction publique la somme qui lui avait été allouée pour frais de mission et qu'on lui conseillait de garder à titre d'indemnité littéraire. On le vit plus d'une fois perdre une journée pour aller rendre cinq francs prêtés par un ami. Avec de tels scrupules, le besoin d'un secours permanent dut lui paraître intolérable 〈...〉

Pendant assez longtemps, mon esprit frappé s'obstina à rapprocher cet événement cruel d'un autre événement non moins intolérable, la mort d'Armand Carrel. La mort de Carrel, n'était-ce point l'ancien journalisme, le journalisme à principes et à convictions vaincu par la presse nouvelle, le journalisme industriel, le journal de l'annonce et de la réclame ? Gérard mourant, n'était-ce pas la littérature artiste, la littérature inspirée et dévote à elle-même, se confessant impuissante à vivre en face du mercantilisme littéraire et de la loi de la production forcée ?"

______