GÉRARD DE NERVAL - SYLVIE LÉCUYER tous droits réservés @

CE SITE / REPÈRES BIOGRAPHIQUES / TEXTES / NOTICES / BELLES PAGES / MANUSCRITS AUTOGRAPHES / RECHERCHES AVANCÉES

NOTICES

« Les images de deuil et de désolation qui ont entouré mon berceau »

La Généalogie fantastique, Labrunie et Bonaparte, qui suis-je

les Dublanc

les Labrunie

les Paris de Lamaury

les Olivier

les Boucher

les Laurent

Carte des itinéraires valoisiens de Nerval

Le temps vécu de la petite enfance (1810-1815)

Le clos Nerval

L’oncle Antoine Boucher

Voix et Chansons

Les plaisirs et les jeux

Le temps des retours en Valois (1850-1854):

Le Valois transfiguré: Aurélia

Promenades en Valois, diaporama

LES ANNÉES CHARLEMAGNE

Père et fils rue Saint-Martin

Les cahiers de poésies de 1824

Le collège Charlemagne

Satiriste, anticlérical et anti-ultra

Auteur à 17 ans chez Ladvocat et Touquet

Pseudonyme Beuglant

LA CAMARADERIE DU PETIT CÉNACLE

1830, les Trois Glorieuses

Se rallier à Victor Hugo

L’atelier de Jehan Duseigneur

Traduire les poètes allemands

« En ce temp, je ronsardisais »

« Arcades ambo »

Jenny Colon

Le Monde dramatique

Le choix du nom de Nerval

La fin du Doyenné

L’expérience napolitaine:

Un Roman à faire

Octavie

Le Temple d’Isis. Souvenir de Pompéi

Élaboration fantasmatique et poétique:

A J-y Colonna

El Desdichado

Delfica

Myrtho

LE VOYAGE EN ALLEMAGNE DE 1838

« La vieille Allemagne notre mère à tous, Teutonia ! »

De Strasbourg à Baden et de Baden à Francfort

Les quatre lettres de 1838 au Messager

Les trois lettres de 1840 dans La Presse

Retour à Paris. Léo Burckart, heurs et malheurs du « beau drame allemand »

Les deux Léo Burckart

Espoir de reconnaissance et humiliation

Diplomate ou bohème?

Les Amours de Vienne

L’expérience viennoise fantasmée

Les Amours de Vienne. Pandora

Schönbrunn, belle fontaine et Morte fontaine

Décembre 1840 à Bruxelles

Les journées de février-mars 1841 à Paris

Les feuillets Lucien-Graux

Lettres à Bocage, Janin et Lingay

Hantise du complot

Éblouissement poétique:Lettres à Victor Loubens et à Ida Ferrier

Les sonnets « à Muffe »

L’itinéraire de Paris vers l’Orient: Marseille et Trieste

Le compagnon de voyage Joseph de Fonfrède

Escales dans l’Archipel grec :

Cythère

Syra

Visite aux pyramides

Adoniram et Balkis, Les Nuits du Ramazan :

Le projet de 1835

Le récit du conteur

Échos psychiques et littéraires

LE REGARD DES AUTRES

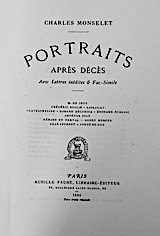

CHARLES MONSELET (1825-1888)

Journaliste, romancier, gastronome, Charles Monselet est l’auteur notamment de La Lorgnette littéraire, dictionnaire des grands et des petits auteurs de son temps (1857) que l’on s’arrachait alors, d’une étude sur Rétif de la Bretonne, publiée en 1854, donc peu de temps après Les Illuminés de Nerval, et de Portraits après décès, publié en 1866, où un chapitre est consacré à Nerval.

« Je suis heureux que ce livre me fournisse l’occasion de rassembler quelques notes sur un homme dont j’aimais le cœur autant que le talent, et à côté de qui j’ai vécu pendant une huitaine d’années, rapprochés par une certaine conformité d’humeur et quelquefois aussi par les mêmes études. Jusqu’à présent, mû par un sentiment de douloureuse discrétion, j’avais fait taire mes souvenirs ; aujourd’hui il m’est permis de les évoquer, de les grouper. Les cendres sont refroidies, la psychologie réclame ses droits. »

Première rencontre avec Nerval en 1846, sympathies littéraires et gastronomiques, camaraderie journalistique, la Nuit blanche à l'Odéon :

« C’est en 1846, dans les bureaux de l’Artiste, que je connus Gérard de Nerval. Il y avait quelques mois seulement que je venais d’arriver à Paris. Ce nom élégant, ces œuvres délicates, cette folie même dont le feuilleton de Janin m’avait apporté l’écho jusqu’au fond de la province, tout cela m’annonçait quelque jeune cavalier mystérieux et pâle. Il me fallut rabattre un peu de mon idéal, ou du moins le modifier. Gérard de Nerval, modeste jusqu’à l’humilité, vêtu d’une redingote longue et à petits boutons, la vue basse, les cheveux rares, me rappelait assez les professeurs des collèges départementaux. Plus tard seulement je me rendis compte de ce mélange de finesse et de bonté qui était le caractère dominant de sa physionomie, et qui était aussi le caractère de son talent. Jeune homme, il avait été charmant, me dit-on ; ses cheveux blonds bouclaient.

Avec ce respect traditionnel des débutants pour les célébrités et même pour les demi-célébrités, j’étudiai pendant quelque temps Gérard de Nerval sans oser lui adresser la parole. Enfin, un jour, sa timidité enhardissant la mienne, ⎼ il n'y avait que nous deux dans le salon du journal, ⎼ j'eus l'audace de l'inviter à dîner. Nous allaâmes au restaurant. Je ne me lassai pas de l'entendre ; il aimait à causer, mais à ses heures et à ses aises ; un peu prolixe, amoureux des détails infinitésimaux, il avait dans la voix une lenteur et un chant auxquels on se laissait agréablement accoutumer.

Après le dîner, ⎼ qui avait été très ordinaire ⎼, Gérard me prit sous le bras, et je commençai avec lui, dans Paris, une de ces promenades qu'il affectionnait tant. Il me fit faire une lieue pour aller boire de la bière sous une tonnelle de la barrière du Trône, m'affirmant que ce n'était que là qu'on en buvait de bonne. Elle était servie dans des cruchons particuliers et apportée par deux demoiselles dont les cheveux abondants et roux faisaient l'admiration de Gérard de Nerval. Admiration toute paisible et extatique. ⎼ En revenant, il voulut que nous abrégeassions le chemin par une station au Petit Pot de la Porte Saint-Martin, où l'on prend des raisins de Malaga confits dans le sucre et l'alcool. Il mettait un amour-propre enfantin et une ardeur très grande à la recherche de ces spécialités parisiennes ; il savait où l'on débite la meilleure eau-de-vie de Dantzick, où l'on vend au verre la blanquette de Limoux. Cet épicier qui est à côté de la Comédie-Française, au coin de la rue Montpensier, tient toujours chaud une excellent punch au thé. On ne peut savourer de délicieux chocolat qu'au carreau des halles, à deux heures du matin, dans un café où dorment des maraîchers et des paysannes encapuchonnées. ⎼ Ainsi me disait Gérard de Nerval.

Ce n'était cependant pas un buveur, surtout dans l'acception brutale du mot. Il entrait beaucoup plus de littérature que d'autre chose dans cet amour du cabaret et des mœurs de la rue. C'était l'influence d'Hoffmann, le ressouvenir des Porcherons 〈quartier de Paris où se trouvait le cabaret de la Grande Pinte〉, la lecture de Rétif de la Bretonne. Comme tous les promoteurs de la Renaissance de 1830, Gérard de Nerval voyait avec les yeux des peintres ; il aimait les intérieurs populaires pour leurs couleurs étranges et leur énergique harmonie. C'était Jean Steen.

En ce temps-là, Gérard de Nerval travaillait beaucoup. Il revenait d'Orient, il écrivait son voyage ; il rendait compte des premières représentations dans l'Artiste, et parfois il remplaçait Théophile Gautier à la Presse. Je me souviens d'un très joli et très savant feuilleton, signé de lui, sur les Indiens 0-jib-be-was, et dans lequel il développait le système de Joseph de Maistre, qui veut que les sauvages ne soient nullement des hommes primitifs, mais au contraire les représentants d'une civilisation dégradée et abolie. C'étaient de telles civilisations qui séduisaient Gérard de Nerval.

Je puis affirmer qu'il était alors parfaitement sain d'esprit, heureux de vivre et d'exercer sa profession, qu'il aimait par-dessus tout. C'est à cette époque, M. de Rémusat étant au ministère, qu'il fut question de lui pour la croix d'honneur. Gérard n'y avait jamais pensé, il fut embarrassé et demanda à réfléchir ; il se dit que le ruban allait entraîner des frais de costume, l'obliger à restreindre ses pérégrinations nocturnes. Je crois aussi qu'il se regardait un peu comme républicain. L'affaire en resta là.

Le Révolution de 1848 ne le surprit pas, mais elle le trouva sans argent. Au mois de juillet, Alphonse Karr fonda le Journal ; il y appela Gérard de Nerval, qui fut investi des fonctions de secrétaire de la rédaction. Le Journal se vendait un sou ; il ne dura guère. ⎼ Gérard se retourna vers le théâtre ; il signa du nom de Bosquillon une parade représentée à l'Odéon, la Nuit blanche. C'était un tableau de la cour de l'empereur Soulouque ; on y voyait paraître un Basil tout blanc. Longtemps retardée par des obstacles de plusieurs natures, et défendue après quelques représentations, la Nuit blanche n'était qu'un fragment d'une grande revue embrassant les cinq parties du monde, et commandée par le directeur de l'Odéon à Gérard de Nerval, Méry et Paul Bocage. La pièce avait été faite, refaite, abandonnée. Bref, on n'en avait sauvé que l'acte de la cour d'Haïti, ⎼ où, par parenthèse, Lambert Thiboust, alors comédien, jouait un bout de rôle avec infiniment de verve."

Le perroquet de la place du Carrousel :

"Gérard de Nerval demeurait au coin de la rue Saint-Thomas-du-Louvre, dans une maison habitée par les demoiselles Brohan. Il avait le spectacle de la place du Musée, occupée, comme on se le rappelle, par des brocanteurs et des marchands d'oiseaux. Combien Gérard devait se plaire dans un pareil lieu ! Tous les matins il descendait sur la place et y passait des heures entières ; il s'était pris surtout d'un véritable attachement pour un remarquable kakatoès, plein de grandeur et d'éclat, attaché par une chaîne de cuivre à son juchoir. Au milieu du groupe de militaires et d'enfants qui ne cessaient de l'environner, ce kakatoès gardait la gravité d'un magistrat irréprochable ; mais faisait-on mine de l'agacer, il se hérissait, poussait un cri aigre, battait des ailes, et roulait sa langue épaisse dans son bec entr'ouvert. Il n'était accessible que pour Gérard de Nerval qui, rempli de façons aimables et d'attentions délicates, ne manquait jamais de venir chaque matin partager avec lui une demi-livre de cerises qu'il apportait dans son mouchoir. Quand les cerises étaient mangées, le kakatoès, pour manifester sa reconnaissance, se suspendait par le bec à l'un des bâtons et se balançait longtemps dans cette posture acrobatique, ou bien il mordillait le doigt de Gérard, ou il posait la patte sur son collet d'habit. Heureux kakatoès ! heureux Gérard !

Cette félicité innocente eut cependant une fin, comme toutes les félicités. Un matin, Gérard de Nerval, arrivant avec ses cerises, ne trouva plus le kakatoès ; il apprit qu'un étranger l'avait acheté très cher. Cette nouvelle le pétrifia ; il s'était habitué à considérer l'oiseau comme son bien, comme sa propriété ; il ne pouvait concevoir qu'on l'en eût séparé.

⎼ Que ne l'achetiez-vous ? lui dit le marchand.

⎼ Ah ! répondit Gérard, cela n'aurait pas été la même chose !"

La découverte des Aventures du docteur Faustus de Klinger, traduit de l'allemand, chez Monselet :

" Fouillant une fois dans mon humble bibliothèque, Gérard poussa un cri de joie. Il venait de s'emparer d'un livre intitulé : Les Aventures du docteur Faust et sa descente aux Enfers, traduction de l'allemand, avec figures. Il y avait plus de trente ans que Gérard de Nerval cherchait ce livre ; c'était pour lui un souvenir et un désir d'enfance. La première fois qu'il l'avait vu, c'était sur les rayons en plein air d'un étalagiste du boulevard Beaumarchais ; les figures l'avaient attiré par leur étrangeté : l'une d'elles représentait un Léviathan énorme, les cheveux chassés par le vent, les yeux et la bouche vomissanr des flammes, habillé du reste comme un bourgeois, c'est-à-dire en justaucorps et en culotte courte, chaussé de gros souliers. Ce Léviathan tenait du bout des doigts, entre l'index et le pouce, la dépouille humaine de Faust, ployé en deux, mort. ⎼ Gérard de Nerval, alors écolier, avait marchandé le livre ; mais le bouquiniste, petit vieillard aussi étrange que son livre, avait demandé un prix exorbitant, quinze ou vingt francs, je crois. Gérard s'étonna et soupira, comprenant qu'il devait y renoncer.

Mais la fatalité le ramenait presque tous les jours devant ce Faust inconnu ; il en avait lu quelques pages, il voulait lire tout. Le bouquiniste inquiet mit le livre dans une vitrine qui fermait à clef. Alors Gérard se détermina à amasser sur ses économies la somme indispensable ; mais lorsqu'au bout de quinze jours il reprit le chemin du boulevard Beaumarchais, l'étalage et l'étalagiste avaient disparu. Il repassa le lendemain, même absence. Il s'informa de la demeure du vieux libraire, on l'envoya à la rotonde du Temple ; là, après avoir visité plusieurs galetas, il finit par apprendre que le bouquiniste était mort subitement ; les livres avaient été envoyés à l'hôtel Bullion et vendus par lots.

Depuis lors, Gérard de Nerval n'avait jamais complètement oublié les Aventures du docteur Faust et le Léviathan en pourpoint allemand ; parmi les nombreux Faust qui ont précédé et suivi le type définitif de Goethe, celui-là lui tenait particulièrement à cœur. C'était un Faust marié, père de famille, voyageur. C'était aussi un Faust politique. Nous en reparlerons tout à l'heure. En retrouvant ce livre chez moi, Gérard assouvissait un de ces premiers désirs, un de ces désirs d'adolescent, les plus impérieux de tous ; on comprend sa joie. Il me demanda la permission de l'emporter ; je fis mieux, je le lui donnai, et c'est avec les Aventures du docteur Faust et sa descente aux Enfers qu'il écrivit peu de temps après son drame de l'Imagier de Harlem.

Dans l'Imagier de Harlem ou la Découverte de l'Imprimerie, drame légendaire en cinq actes et en dix tableaux, Gérard de Nerval a substitué Laurent Coster au docteur Faust. Ce point de départ excepté, la fable est la même que dans le bouquin du boulevard Beaumarchais. Le diable conduit successivement Laurent Coster à la cour de l'archiduc Frédéric III, en France chez Louis XI, en Italie chez les Borgia. Les lamentations de sa femme et de ses enfants suivent Coster dans ses prérégrinations, comme elles suivent Faust dans les siennes. Gérard de Nerval, dont la métempsycose et l'illuminisme se partageaient continuellement l'imagination, n'avait ajouté qu'un personnage, incompréhensible, il est vrai : c'était Aspasie, la courtisane Aspasie, qui s'incarnait à son tour dans la dame de Beaujeu, dans Impéria, et enfin dans une Muse. Ce drame, d'une contexture bizarre, bâti sur cette idée : le diable s'emparant de l'imprimerie et en faisant une de ses armes, écrit tantôt en vers et tantôt en prose, en appelant à son aide les pompes de la danse et du chant, ce drame, qui n'eut d'ailleurs qu'un succès d'étonnement, accusait trois collaborations bien tranchées : celle de M. Méry, celle de M. Bernard Lopez et celle du directeur du théâtre qui le fit représenter, M. Marc Fournier."

Monselet donne l'analyse de l'œuvre de Klinger, qui "fut publiée vers 1792 et obtint un succès de plusieurs éditions." Il cite un extrait, dont l'esprit polémique et burlesque est tout à fait dans le goût de ce qu'écrivait Nerval adolescent (L'Enterrement de la Quotidienne, épopée burlesque), ou tout jeune dramaturge (Le Prince des Sots, tel que Gautier en restitue le scénario héroï-comique).

Le manuscrit de La Forêt noire :

" Gérard m'engageait quelquefois à collaborer avec lui pour le théâtre. Il s'occupait depuis très longtemps d'un drame sur Nicolas Flamel, qu'il me raconta pendant une soirée. Une autre fois, il m'apporta un petit cahier tout écrit de sa main, intitulé : la Forêt noire. "Lisez cela, me dit-il, vous me direz demain si nous pouvons en faire quelque chose." Le lendemain, Nerval ne vint pas. Il était parti pour La Haye, pour Senlis ou pour Saint-Germain. Nous oubliâmes tous les deux le petit cahier. Je l'ai retrouvé dans ces derniers temps, et je le transcris ici. On trouvera ce type de Brisacier qu'il affectionnait particulièrement, et qu'il a reproduit dans plusieurs de ses ouvrages."

Le chapitre se termine par la transcription du scénario en trois actes, "précédés de données historiques", de La Forêt noire.

______